文章发表

文章发表

郝平、李善靖| 辛亥革命后山西票号的维系与收撤——以蔚长厚上海分号为中心

发布者: 时间:2022-12-05浏览量:

辛亥革命后,受战事劫掠及存放款信用危机影响,蔚长厚票号上海分号面临整体收交不平衡导致的业务总量下降、利润锐减等经营困境。为了支持整体收交大局,上海分号经理利用信汇、电汇等经营手段,积极承揽业务并在总号指示下逐步归并债务,使其在亏损状态下仍勉力维系,最终实现平稳收撤。这一过程反映了民初新旧鼎革之际山西票号等传统金融机构的经营制度仍具备一定的韧性,亦揭示了近代金融格局变迁中传统文化因应机制的生命力和局限性。

作者介绍

郝平,男,1968年生,山西大同人,山西大学历史文化学院教授、博士生导师,现任山西大学副校长。入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才、国家高层次人才特殊支持计划哲学社会科学领军人才等人才项目。主要从事中国社会史、中国近现代史、灾害史、明清社会经济史研究。

李善靖,山西孝义人,历史文化学院2019级博士研究生。主要研究方向为明清货币金融史、民间文献学,近年来在《中国经济史研究》《清华大学学报(哲学社会科学版)》等刊物发表论文多篇。

辛亥革命后山西票号的维系与收撤

——以蔚长厚上海分号为中心

辛亥革命前山西票号作为传统金融机构的典型代表,在国内95个城镇设立总分号475处,深刻影响着国内金融局势,然而辛亥革命后数年内却纷纷收撤各地分号,迅速走向衰败。鉴于这一金融组织的价值与时代意义,民国之后围绕票号衰败的探讨已不断出现,李宏龄、韩业芳、严慎修、范椿年、陈其田、卫聚贤等学者的大量文论,为相关研究奠定了坚实基础。新中国成立后,关于山西票号衰败原因的探讨已有较为明晰的结论。孔祥毅、洪葭管、黄鉴晖等认为山西票号衰亡的主要原因是与清政府交往过密,得出“清亡票号亦亡”的观点。燕红忠、刘建生、周建波等则认为山西票号的衰败是随着近代商业环境变化及金融需求变迁,作为新金融业态的银行对作为旧金融业态的票号开展竞争和取代的结果。唐振国、张宇丰、汪和建等认为山西票号的衰败主要是由自身管理及组织制度供给不足使其难以适应国家及市场变化所导致。陈其田、卫聚贤、李勇五等认为山西票号的衰败是由邮政局、铁路等现代通讯及交通工具的建立及货币体系改良等外部条件变化导致的。

然而,以上研究也存在一些薄弱环节。首先是票号衰败的类型化归纳缺乏,山西票号平、祁、太三帮的业务及活动范围各有侧重,辛亥革命对其冲击亦存在地域和时段影响的差异性,目前的研究集中于日升昌、蔚丰厚等票号,对于更多票号的衰败类型研究不足;其次是对票号衰败过程的细节探讨不均衡,票号的衰败并非一朝一夕之事,从辛亥革命到其完全消失经历了数十年时间,不同票号衰败的原因和过程亦各有差异,目前的研究多集中于将票号群体作为整体的研究,对于具体票号衰败的个案研究不足。三是原始文献的利用相对薄弱,以往对票号衰败的研究多为基于逻辑的宏观分析,以书信和账簿等原始文献为核心的探讨相对较少。

由于山西票号实行“总号决算,分号经营”的管理模式,其业务总量和利润取决于开设分号的多少及不同分号之间业务频次的多寡,分号收撤遂成为山西票号在应对危机时收缩业务以规避风险的主要手段,同时也是其自我调整或局部衰败的一个重要标志。因此,将分号收撤作为探究票号衰败过程的切入点有助于这一问题的深化,近年来大量涌现的票号原始文献则为此研究提供了契机。本文即利用一份新见票号文献——《民国二至五年蔚长厚票号上海致南昌信稿》(以下简称《蔚长厚信稿》),通过分析蔚长厚上海分号的维系与收撤过程,梳理辛亥革命后传统金融机构的因应之策,以期深化对清末民初传统金融机构及金融变革的认识。

一、《蔚长厚信稿》及其归户问题

《蔚长厚信稿》系线装成册,外包黄色封皮、封底各一页,包含书信69封,全文楷书书写,共计20400余字。信稿中无明显反映其身份的字样或图章,但出版时编者将其定名为《民国二年某票号申号收信稿》,这说明编者对该信稿的性质有如下主张:(一)该信稿写于民国二年;(二)该商号是票号;(三)信稿收寄其中一方为申号。由于编者的定名并未完全揭示该信稿的出处,有待对其进一步研究和归户。

关于商号属性:从信稿文本看,每一封信均由“标题、启词、复报、正报、附报、市场行情、结语、祝词、再启”等部分组成,这一书写程式具有明显的票号书信经营特征;从信稿内容看,该商号主营白银收交业务,以第3封信为例:

申遵常电定收会过汉腊月二十五日交信成庄银五千两,申对期收银,共合贴伊费银五十二两一钱九分

接汉信会来申腊月二十日收外银四千两

接原信会来申明正月半交外银三百两

此处“申号”以电汇和信汇形式分别与“汉号”和“原号”开展收交业务。不难看出,该商号是从事远距离白银汇兑的票号,该信稿为票号信稿无疑。对信稿整理可知,除申号外,该票号还在闽、江、常、汉、原、津、河、京、重、沙等地设有分号。此外,依照“弟致信平号恳求筹调一万金以付零星借项,以及浮存之款”,可知该票号还有一处业务往来地,即“平号”所在之平遥。依据票号总号设于老家的一般常识,可以判定该票号总号位于平遥。

关于信稿成信时间:69封信除2封“未列次信”外均为编号书信,全部按寄出之年月顺序排列,第1封信寄于“癸丑腊月初七日”,信次编号为“第三十七次信”;第69封信寄于“丙辰六月初八日”,信次编号为“第八次信”;中间连续年份分别为甲寅和乙卯年,并于每年正月重新编号,列为“第吉次信”,共计四年。虽然信件均未标注具体年号,但第24及第57封信中记录的两件大事揭示了这批书信成信的确切时间:

再此次奥塞失和宣战后,牵连欧洲六、七国,皆以兵戎相见,风云日紧,影响全球商务恐慌,金融吃紧,申、汉更形紧急,汇兑不通,百物停滞,进出口货不能流通,海道断绝,奈何奈何。(甲寅七月初五日由邮局寄去第二十次信)

再党人陈其美、李烈钧等在沪又闹三次革命,于上月二十九日晚六点半钟时嘱令乱徒六、七十人劫占肇和兵舰,胁逼舰兵开炮攻击制造局,连放数十炮。(乙卯冬月十四日由邮局寄去第二十次信)

其中,“奥塞失和宣战”及“三次革命”分别指向第一次世界大战和肇和舰起义,两者均有确切时间可询,因此可以确定第24封信记录的“甲寅七月”是民国三年(1914)七月,第57封信记录的“乙卯冬月”是民国四年十一月。由此可知信稿记录的相邻年份癸丑和丙辰分别指民国二年与民国五年。综上,信稿成信的起止时间为民国二年腊月初七日到民国五年六月初八日。

关于信稿收信方:各信“正报”部分多次提及信件由邮局寄往“江号”。依照票号对各地分号简称的一般规律,可判定“江号”指的是江西省内某地。那么“江号”具体代指何处?首先,光绪三十四年(1908)邮传部与山西票号订立邮局章程,规定此后票号信件必须由邮局办理,其开列全国五十大汇票处,位于江西者有“南昌府、九江府和河口”三处,信稿记载的“江号”应为其中之一;其次,据“甲寅九月二十三日未列次信”记载:“兹托德和轮船宝金带去闽寄江皮衣箱二支,言明带至九江转托祥昌公司带江照交。”此处言及由“九江”转寄“江号”,则可以断定信稿接收方“江号”只能是南昌府。

关于该票号身份:据“甲寅三月二十八日由邮局寄去第九次信”记载:“再月二十一日文明兄由平顺吉抵申矣,至申号之事定齐,此月底交代该兄接理也,附知。”及“甲寅四月十一日由邮局寄去第一十一次信”记载:“再月初七日润堂兄遵平信下班回里去矣,附知。”可知民国三年该票号上海分号经历了一次经理换班——从原来的“润堂”换为“文明”,此后上海分号事务均由“文明”负责打理。而“乙卯五月二十三日由邮局寄去第一十次信”记录了“文明”被卷入“欠奎乐峰存款案”一事,即“(奎之代表)朱某控告我号原是希图于中取利,二十日辰刻业已堂讯一次,弟亲到堂并未询问理由,即命下堂讨保”。此事在当年的《时报》亦有记载:“蔚长厚票号因不理前清内务大臣奎乐峰存款银二万三千两,由奎之代表朱东海控由公廨出单,于昨晨将该票号经理张文明传案,中西官判交保候讯。”两者记录为同一事,由此可知信稿记录之票号经理“文明”全名为“张文明”,该票号为“蔚长厚”票号。

通过以上考证,结合商号属性、成信时间、信稿收寄双方及确切身份,本文将这一文献重新定名为《民国二至五年蔚长厚票号上海致南昌信稿》。

二、辛亥革命前后蔚长厚上海分号的

经营环境变化

蔚长厚票号在票号群体中具有重要影响力。日本学者于光绪三十二年出版的《清国商业综览》称其为“日升昌与蔚泰厚之下,与协同庆、新泰厚并列的第一流票号”,先后在全国各地开设19处分号,除与本文《信稿》重合的12处之外,还包括西安、苏州、镇江、扬州、长沙、厦门、广州等地,形成了较为稳定的金融汇兑圈。上海分号依托上海开埠后广阔的经济腹地和便利的水陆交通,发展尤为迅速,现有资料及研究表明,早在同治五年(1866)蔚长厚票号已进驻上海,次年蔚长厚上海分号的汇兑收交总额达97.5万余两,年终利润为4341.53两,此后上海分号维持收交平衡,每年收交总额维持在80万两以上,成为蔚长厚最重要的分号之一。

太平天国之后,上海各票号除经营汇兑业、为工商铺户的金融融通服务外,亦开始兼营存放业务。时人曰:“军兴后,上海商埠日盛,票号聚集愈多,而号商收存官场之银亦日富,于时稍稍放银于庄,此票号放银之始也……此风一开,市面为之大廓,票号长期多至二三百万。”票号通过吸收官场之银并向钱庄广放“长期”,与钱庄建立了借贷关系,因此迅速在上海站稳了脚跟。蔚长厚也不例外,信稿记载的“光绪二十八年奎乐峰存申号生息银三万两”及“民国三年晋大庄倒欠之事”即是蔚长厚申号经营存放款的明证。据民国二年票号向北洋政府陈述各地存放款业务统计,当时蔚长厚共存款1095200两,放款1275500两。两者差额达180300两,可见即使在汇兑业务保持稳定的情况下,一旦发生金融风潮,蔚长厚票号仍可能面临存款逼提和放款难以收回的窘境。蔚长厚在繁荣发展的表象下,亦面临着巨大的隐藏危机。

辛亥革命后,受战事直接影响,全国各地均有票号遭到现金劫掠的报告,如天成亨分庄副经理史梦麟提到“汉口、西安、成都三处被匪劫现银百十万两”。大德川天津分号向北洋政府呈报被抢清单提及“损失图章一套、账簿五本、存会票五张、钱折一个、银折五个、房契一张、衣箱被褥二宗约估银三万两”。天成亨等12家票号上报合计损失现银1335896两,损失衣物308570两。由于人心惶惶,谣言蜂起,各钱庄、银行被逼提存款,加之外国银行紧缩拆票,造成市面银根紧缩,许多钱庄因周转不灵纷纷倒闭。以上海为例,“上海钱庄经过辛亥革命前后的大风潮后,业务几乎完全停顿。1912年上市的南北市钱庄只有24家,后来新设3家,复业1家,一共也只有28家”。与钱庄关系密切的山西票号亦遭受重大打击,“票庄放出的资金,因为革命的影响,丝毫不能流转。其中侥幸能将贷款母银分期收还者,便称上乘,至于利息的交付是绝对难办得到的。但是人家在票庄的存款则不然,票庄为保持信用计,三年之间,对于百万元的存款,须付给三厘利息,所以每年利息,也得三万六千两。各票庄的存款总额,大半有好几百万,因为资金不能流通,而白付利息者很多,有不少的票庄因此倒闭”。

从信稿中亦可以看出民初蔚长厚上海分号面临的内外环境变化。据“甲寅二月初八日由邮局寄去第四次信”记载:惟我号银两近来愈逼愈紧,京、津、申、闽补银尚且无法筹措,支持不来,只我江及重、常、沙四处有银,而又不肯将银交出。咱申急欲抽收而苦无宗项,如何能筹备得来?况自光复以来,申地市面如死,而我帮向钱庄通融折借,无论谁家皆周转不动,多寡概不能折借通融,世事如此,真令人徒唤奈何耳。

此信不仅阐述了蔚长厚各分号收交不均衡的整体情况,还指出自辛亥革命以来受市场波动影响,钱庄皆周转不动,上海分号已无法像此前一样向钱庄等金融机构“通融折借”的事实,这意味着如果不及时采取措施,其随时都有可能面临因存款不够而被顶兑的风险。

另据“甲寅九月十二日由邮局寄去第二十五次信”记载:

再日升昌京号因债主便索存款,无法支持,全体逃走。风声来申,而其申号该外之款尚有三十三、三十四万之谱,诚恐各存户闻及京事而来号上坐索、挤逼无银应付,势必欲走,不能脱身。迩存户未知之时走脱为妙,已于初八日该申号之人全体业经搭轮,暗为回里去矣。但如此一来,我帮受影响更大,势必各存户皆不相信,均要向我帮各号强提硬索耳。

这是票号史上的一件大事,即日升昌京师分号因担保祁县合盛元债务导致日升昌票号破产事件。消息从京师传到上海后,日升昌上海分号即闻讯收撤,引发了存户对票帮的整体信任危机。受这一事件刺激,蔚长厚京师分号加快了向上海收款的频次,上海分号缺银的局面进一步加剧。为维持上海分号的正常运作,两年半间上海经理向南昌分号求助10次,仅得到南昌分号完全正面回复2次,可见上海分号已面临严重的经营危机。

三、辛亥革命后上海分号的业务

及利润状况

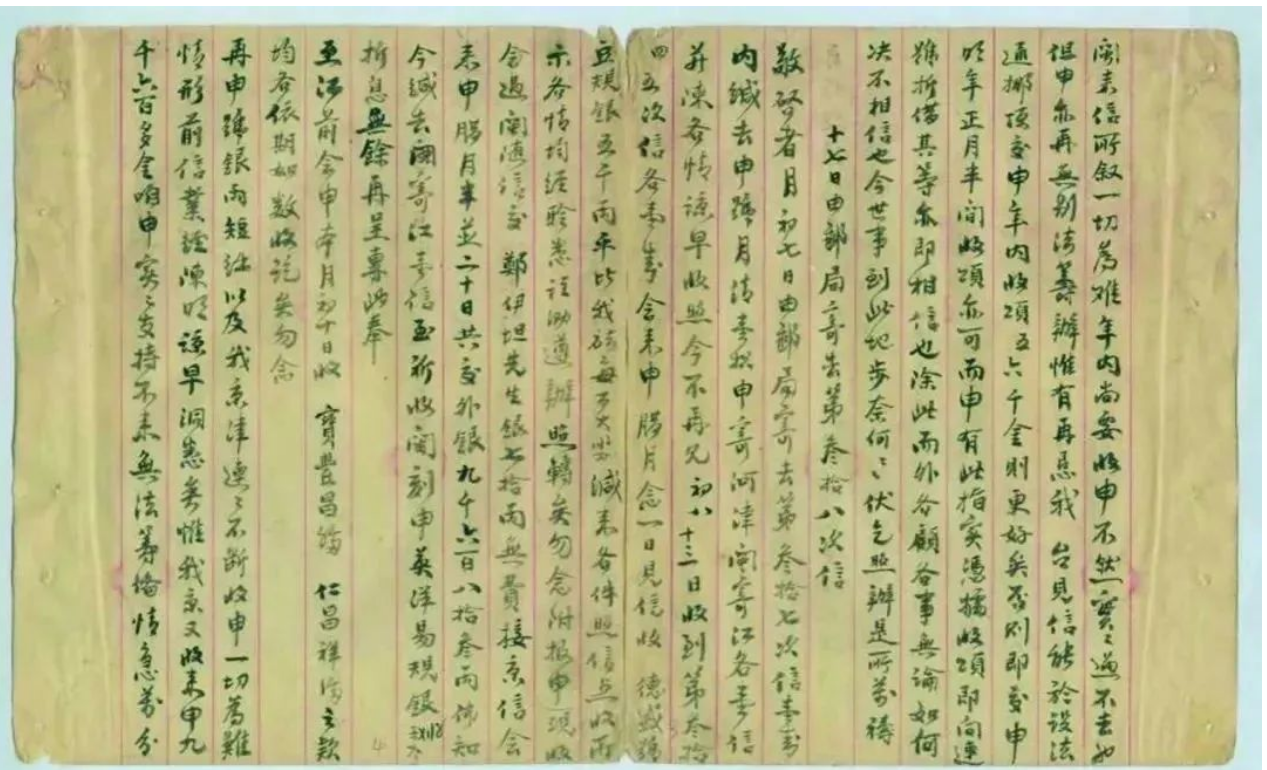

信稿作为民国初年蔚长厚上海与南昌分号之间“书信经营”的凭证,真实记录了辛亥革命后上海分号的业务及利润状况。此处试以一封完整书信的整理加以说明(见图1和图2)。

图1:癸丑腊月初七日由邮局寄去第三十七次信

图2:癸丑腊月初七日由邮局寄去第三十七次信(续)

此信内容整理如下:

癸丑腊月初七日由邮局寄去第三十七次信

敬启者,上月二十七日由邮局寄去第三十六次信一封,内缄去津寄江、闽寄河各一信,并陈各情,谅早收照,今不再冗。

二十九日收到第三十三次信一封,会来申腊月初十日见信收宝丰昌豆规银五千两,又申仝期收仁昌祥豆规银一千两,其平皆比我砝每百大三钱六,缄来之件照信点收,所示一切,均已聆悉、注泐、遵办、照转矣,勿念。

附报:申遵常信定收会过汉腊月半交信成庄银五千两,申对期收银,共合贴伊费银三十五两八钱三分;接京信会来申腊月初十日交外银三千二百二十七两二钱五分;接津信会来申见票二、三天交外银三千两;接闽信会来申见信交外银一千六百八十两,一并佈知。

今缄去申号上月月清一折,申寄河、津、闽寄江各一信,至祈收阅转往为荷。

刻申英洋易规银七钱四分零厘五毫,折(拆)息一钱;余再呈专此奉。

刻又接津信会来申见票二、三天交外银二千一百四十七两八钱,附知。

再昨接津信又收来申交款三竿,而云平、江收津七八千金,无银抵补,尚要收申,嘱申筹备,但咱申亦是缺银无法抵交,若再收来如何交给?左思右想,点金乏术,将何维持。况临年无日,信告亦是来不及。故于初四日与我江发去一电,祈江速再交申万金,以济急用等情。旋于初六日上午十点半钟接江复电,云“电悉,交定五竿,余勿指事,西龄”等词,聆悉矣,勿念。电既接洽,底不复抄矣。惟咱京、津、闽来信所叙一切为难,年内尚要收申,不然实实过不去也。但申亦再无别法筹办,惟有再恳我台见信能于设法通挪顶交申年内收项五、六千金,则更好矣,否则即交申明年正月半间收项亦可,而申有此指实凭据收项,即向连号折借,其等亦即相信也。除此而外,各顾各事,无论如何决不相信也。今世事到此地步,奈何奈何,伏乞照办,是所万祷。

这封信的“附报及正报”部分反映了癸丑年(1913)腊月蔚长厚上海分号与南昌、汉口、京师、天津、福州等地十天左右的金融联系,“再启”部分则阐述了此时蔚长厚各分号面临的困难局面及上海分号“缺银难以维持并发电报求助江号”的经过。对其相关业务整理可得表1。

从表2可以看出:这一时期上海分号与其他分号之间共发生收交业务153笔,其中民国二年腊月初七到二十五的18天内发生12笔;民国三年正月到腊月发生93笔,平均每月7.75笔;民国四年正月到腊月发生45笔,平均每月3.75笔;民国五年正月到五月底发生3笔,平均每月0.6笔;与业务频次逐年下降相对应,上海分号每年的收交总额也从50余万两断崖式下降到9000余两,可见此时上海分号处于业务收缩期。

从表3可以看出:这一时期蔚长厚上海分号的主要收款区域依次为汉口(36.41%)、南昌(8.16%)、重庆(5.30%),主要放款区域依次为京师(16.07%)、福州(11.39%)、汉口(8.02%)、天津(3.92%)、南昌(2.26%)。这说明蔚长厚上海分号这一时期作为金融枢纽进行金融吞吐的趋势是一方面从重庆、汉口、南昌等长江沿线内陆城市吸收汇款,另一方面向京师、天津和福州等沿海城市发放汇款,形成一个“重庆、汉口、南昌—上海—京师、天津、福州—平遥”的金融流通圈。

对153笔业务统计可知,这一时期蔚长厚票号上海分号的汇兑业务主要有四种会式,分别为“收会来”“收会去”“交会来”“交会去”。其中,“来和去”分别表示分号主体承揽业务的主动和被动,“收和交”分别表示分号主体的收入与支出。与之对应的汇费结算有“贴费”“无费”“扣费”三种情况,这说明特殊情况下票号反而要给顾客一定的补贴。尤其这一时期为维持收交平衡,上海分号经理常常不得不以“贴费”形式向银两丰裕分号寻求汇款,正如“甲寅二月初八日由邮局寄去第四次信”记载,“是以于今早与我江发去一电,‘祈江速交申银五竿,正急勿误’等云,谅已得悉、照办矣。兹将电底抄呈台览,至祈我江如已交起则已,否则鼎力设法,无论贴费之处,速为评兑,与申顶交近期收项五竿,为要为祷,不然咱申实实支持不来,过不去也”。此处上海分号经理不仅不惜花费高额的电报费用向南昌请求资金支持,还强调“无论贴费之处”,其语气口吻应是这一时期向其他分号求助的常态。

这一时期蔚长厚上海分号的“贴费”业务共有24笔(汉口22笔,京师2笔),均为“收会去”业务。对上海与汉口的22笔“贴费”业务计算可知:其“收会”总额129000两共贴费1389.31两,依照计算公式平均收益率=收入汇费÷收会业务总量×100%,求得其平均收益率为-1.07%,同理计算出上海与京师的“贴费”业务平均收益率也为-1.07%,也就是说在民国初年上海分号面临严重收支不均衡的情况下,为了维持蔚长厚票号的整体运作,不得不接受每笔汇兑业务向顾客支付1%左右的报酬,相当于“每千两支付十两”,这一数字相比起光绪末年日升昌上海与汉口之间“每千两收费二两”的业内传统已是相当大的损失。

“无费”结算也成为这一时期上海分号主动承揽业务的一种手段,如“癸丑腊月十七日由邮局寄去第三十八次信”记载:“申现收会过闽随信交郑伊坦先生银七十两,无费。”这笔业务中“上海分号先收,福州分号后交”,由于已获得白银在一定时期的使用权,上海分号可以借此进行新的汇兑或短期“拆借”来维持运作,故而叮嘱福州不用再行收费。

“扣费”结算在这一时期仅有5笔(福州2笔,汉口2笔,京师1笔)。如“甲寅冬月二十一日由邮局寄去第三十次信”记载:“遵汉信现交会过汉见信收徐门君银一千两,此系代汉还过之借贷,共扣过伊费银二十五两。”依照计算公式平均收益率=收入汇费÷收会业务总量×100%,可知其收益率2.5%;同理求得上海与京师汇兑的收益率为2.96%;上海与福州汇兑的收益率为9.78%;这意味着在这几笔交易中,蔚长厚上海分号收取汉口和京师客户汇水为“每千两收费二十到三十两”左右,而收取福州客户汇水为“每千两收费九十七两八钱”。这几笔汇费如此高昂的原因是其均为“上海代对方还过之借项”,其利润是“汇兑+异地借贷”业务的总和,遵循“对应收益=标的×借贷时间×利率+服务费+汇兑费”的计算公式。这几笔业务虽然在此时上海分号中的占比非常小,但也可以说明这一时期蔚长厚上海分号的汇兑惯习随着入不敷出局面已有被打破的迹象。

综上,对辛亥革命前后蔚长厚上海分号的业务环境和经营情况分析可知:这一时期上海分号面临由金融风潮导致的“银两短绌”和业务总量下降的局面。为了应对这一问题,上海分号甚至不惜以“贴费”形式向南昌、常德等银两丰裕的分号寻求帮助,而这种求助并非每次都能实现,有时甚至会遭到对方的拒绝,如“乙卯新正初十日由邮局寄去第吉次信”记载:“再客腊二十九夜十一点钟接江来电,内云‘万勿收江款,信详,龄’。”其经营窘境可见一斑。此外,信稿还明确记录了蔚长厚上海分号这一时期的亏损情况。据“甲寅冬月初六日由邮局寄去第二十九次信”记载:“再申号之账仍齐十月底结清,连通年一切开销,共合净亏本平足银一万六千五百五十八两六钱一分。”又“乙卯冬月十四日由邮局寄去第二十次信”载:“再申号之账,仍齐十月底结清,连通年一切开销,共合净亏本平足银九千三百七十六两四钱一分。”可知蔚长厚上海分号民国三、四年合计亏损本平足银25935.02两,这是导致其最终收撤的根本原因。

四、蔚长厚上海分号的危机

应对与收撤

虽然蔚长厚上海分号自民国三年起已不再盈利,但因地处全国金融中心,仍起着吸纳重庆、汉口、南昌等内陆城市汇款,并为京师、天津、福州等沿海城市提供资金的作用。为了蔚长厚的整体收交大局,上海分号仍需尽力维持,这就需要采取一定措施应对“银两短绌”局面。从信稿可以看出:面对艰难时局,上海分号经理运用高超的经营技巧,以信汇和电汇等方式不断向南昌、汉口等分号寻求帮助或进行业务顶交,极大缓解了上海分号的压力;此外,平遥总号的干预也取得了显著成效,通过“注账”及债务归并等方式,上海分号得以延续到民国五年,表明此时蔚长厚的各项运营制度仍在发挥积极作用。

(一)蔚长厚上海分号的危机应对

民国学者韩业芳在《调查山西票庄记》中对票号分号制度有如下描述:“每日市面银钱行情平稳时,由通常信分报联络各庄,如遇行情暴涨暴落时,未通电报前,用加紧专信报告有直接联系之分庄,其无直接关系各庄,则用通常信报告之。设立电报后,则由电报报告之……至各分庄老板经济上之筹划、营业上之运用,全视其才智之优劣,如才智优长,交游最广,每至比期,无论银势松紧,皆可筹措裕如;倘才智庸愚,每到比期,银势一紧,则张皇失措矣。”说明票号能否获利的关键在于用人的合理性与各分号信息互通的时效性。民初蔚长厚上海分号为维持收交平衡,除采取“电汇”形式缩短汇款周期、“贴费”形式获取银两丰裕分号汇款外,还熟练运用业务转移技巧使上海分号得以存续。此处试举两例加以说明。

据“甲寅二月十八日由邮局寄去第五次信”记载:

但江既已无望,惟有电恳我常接济耳,幸常顾全大局,已与申交汉月底款万金矣。信内所报,收汉之银即常交去之项也。不过我江所收京、津之银与收申无异,彼等无银,势必收申抵交也。我江若不随特将银交出,稍迟数日,再行顶交,即要吃大亏耳,此情奉复。

此处上海分号求助南昌分号未果后,当即转移目标向常德分号发电报求助,取得了常德业务关联分号汉口的汇款,缓解了这一时期的缺银压力。并在信中告诫南昌,由于京师和天津无银必然向上海分号收取汇款,因此请勿向京师、天津分号进行收款业务。这是从源头上减少上海分号的交银压力。

又据“甲寅二月二十八日由邮局寄去第六次信”记载:

再我京、津此次收申之款,均言抵交我江,所收之下票而用,并云已电信知照我江与申顶交也……再闻说江地申票已吊至一千二百二十余两也,照此吊钱机会实好极矣。请江速为设法与申顶交,为要为祝,不甚盼祷之至也。

此处上海分号将京师、天津的收款转移到南昌分号,嘱托南昌分号代为顶交,使得上海分号的交银任务减轻,并敏锐地捕捉到南昌当地申票行情见涨的行市,请求南昌分号进行更多的顶交业务。这是从下游转移上海分号的交银压力。

(二)总号对上海分号债务的宏观调控

面对经营不善的局面,上海分号经理亦多次向总号求助。如“弟致信平号恳求筹调一万金以付零星借项,以及浮存之款。俟接平号来信,据云现下银两窄狭,稍缓一步,延至五月即出”。虽然总号并未直接给予经济帮助,但从上海和平遥的往来信件仍可以看到总号的宏观调控作用:其一,据“乙卯二月二十四日由邮局寄去第四次信”记载:“再昨接平号来信云:我申所借江、闽之项,窃思申号并无外借抵款,此是一笔空账,见信之日知照江、闽至二月底一齐下账,以归实在。等情似此,既经平号来信嘱还,理应遵办。兹将申借江本号四万两上四个月利银六百四十两,又五千两上四个月利银一百两,兹共收结去江。交江本号本利本平足银四万五千七百四十两,至祈注泐申账,务祈将申借江款下账为荷。”此处总号通过干预手段,以“注账”形式将上海欠南昌及福州的借贷款项抹平,这使得上海分号账面欠账明显减少,使其继续维持了一年多的经营;其二,据“丙辰正月初七日由邮局寄去第吉次信”记载:“再,缘申号之事自去年春季核计共该外银六万余金,彼时平号来信嘱将申庄收撤,并归汉口,该外之款以汉口账产抵还。有奎君借贷二万三,毓固臣借贷七千两,此二款即移归京号,皆因此二款之人均为居住京津。除此而外,尚该外三万余金……奎君讼案并归汉口之词不闻不问,奎君之款业已移归京办,据京来信业已办结,以变产抵还一万两。下余一万三,缓期归还。”此处总号对乙卯年以来上海分号外欠的六万余两进行了债务分流,将奎乐峰等人债务并入京师分号,其余债务并入汉口分号。这些都为上海分号的最终收撤做了债务上的准备。

在上海分号的灵活经营和总号扶持下,蔚长厚上海分号得以抵御一时危机,顺应形势走向有序收撤。信稿记录的上海分号收撤细节表明了蔚长厚票号有序归并债务的经营事实。据“乙卯八月二十二日由邮局寄去第一十五次信”记载:“再我闽号撤庄之事,业已收结清楚,斗垣兄相偕书绦记、矜张记于十五日顺吉抵申矣,附知。”民国四年八月蔚长厚对福州分号进行了主动收撤,此后来自福州的收款压力消失,为上海分号减轻了负担。另“丙辰正月初七日由邮局寄去第吉次信”提出要将上海分号“收撤并归汉口”之决定,但由于“嘱申移归汉口银两,未曾筹来”,上海分号又坚持了半年多。直至“丙辰五月廿五日由邮局寄去第七次信”记载:“再申前接平信,嘱将申该外之款移归汉号,收撤申庄,他款俱已言明移汉。”此时,只剩“缪久安、缪传业存款豆规银各二千零三十两”,商议能否让南昌分号归还。可见此时上海分号的业务和债务已基本结算完成。从信稿记录看,蔚长厚上海分号的收撤时间应为民国五年六月。

五、余论

纵观有清一代在全国经济格局的数次变化过程中,山西票号的实力总体呈现持续增长之势,尤其是嘉道以来,各大票号纷纷在主要通都大邑设置分号,承揽汇兑,开拓出广阔的国内外市场。及至上海等通商口岸开埠,山西票号迅速进驻,对金融形势的把握能力可见一斑。随着各票号分号入驻城市的持续增多,山西票号形成密集的国内汇兑网络,后人评价曰:“埠与埠之事、省与省间之联络,则非如票号之分号遍布,臂指相连者,决不能胜任。”本文讨论的蔚长厚便是最早进驻上海的票号之一,在同治到民国的几十年间,以蔚长厚为代表的山西票号,依托“总号决算,分号经营”的组织结构和“书信往来”的经营手段,在近代上海的金融市场中占据了重要地位。

辛亥革命后,全国的金融市场随时局变动而变得异常敏感,以票号、钱庄为代表的传统金融机构纷纷遭遇逼提存款,挤兑风潮日渐滋长。《蔚长厚信稿》的记录,为山西票号衰败原因的研究提供了一个新的视角,即战事劫掠及存放款信用危机引发的关联损失,造成票号整体业务不善、收交不平衡,从而引发一系列金融问题。蔚长厚上海分号正是如此,上海分号长期处于“银两短绌”的局面,不仅不敢主动进行“收交”业务获取收益,也不敢轻易进行“存放款”业务获取收益,导致其业务总量不断萎缩、利润逐渐减少乃至亏本经营。为应对这一问题,上海分号经理熟练运用信汇、电汇等手段不断进行债务转换,使上海分号在几年间勉强维持了收交平衡。而总号也统揽全局,除将上海欠南昌、福州分号的本息四万五千余两知照注账外,还指示上海分号将债务逐步划归京师及汉口分号,并最终作出将上海分号平稳收撤的决定。与此同时,蔚长厚票号还积极参与到票帮向北洋政府的**维持活动中,提出了清理旧账、偿还债务的一系列缓期措施,然而北洋政府以国家财政万分困难为由,批复票号设法自维。这样,山西票号就只能依托自身运作机制逐步清算债务,收撤各地分号,蔚长厚最终于民国九年收歇。

总之,蔚长厚上海分号的维系与收撤是票号衰败类型的一个典型案例,为我们管窥几十家山西票号在民国初年走向衰败的过程提供了一个很有价值的个案,其事实证明:山西票号的衰败,除被动顶兑收撤的类型外,还遵循逐步收撤余利水平较低的分号,持续收缩规模,直至所有业务和债务归于总号,待总号清理结束后停止营业的模式。同时,也揭示了票号这类传统金融机构的经营制度在民初新旧鼎革之际仍具有一定的生命韧性,其背后亦体现了中国传统文化的韧性和活力。因此,当我们从金融变革的视角审视这一问题时,既要看到传统金融机构无法满足商业环境及金融需求变迁而走向衰亡的历史大势,也要看到这一重大变迁背后传统机制应对办法的有效性及局限性。

编者注:原文刊载于《清华大学学报(哲学社会科学版)》2022年第6期。出于排版需要,本文在编辑时省略了注释,如有需求,请下载原文查看。