学术动态

学术动态

首页» 学术动态

郝平| 清中后期山西乡村的民间灾赈——以灵石县静升村为中心

发布者: 时间:2024-02-19浏览量:

郝平,山西大学历史文化学院教授,博士生导师,主要研究方向:明清社会史。

清中后期,以民间力量为主体的地方赈济日益兴盛,并在地方社会中发挥着重要作用。学界以往对地方赈济的研究侧重于南方及东北地区,主要关注点在于乡村宗族或士绅开展的赈济上,对华北地区的民间灾赈研究较为少见。基于小农经济之上的华北乡村社会是否有能力施行较大规模的民间赈济活动,也是学界一直关注的问题。位于山西省灵石县东北部的静升村,在清中期社会经济发展达到较大规模,并且成为县境设有市集期的村落之一。静升村的普通集市后来逐渐发展成为一条横贯东西的五里商业长街,主要包括当铺、京货铺、饭庄、酒厂、织布店、盐店、金银加店和货铺等,嘉庆时期村落格局扩展为“九沟八堡十八巷”。乾隆至光绪年间,静升村一直存在着较大规模、连续不间断的民间赈济活动,甚至在“丁戊奇荒”期间也没有间断,构成了深入了解华北乡村民间赈济的典型样本。基于此,本文拟以静升村作为个案展开考察,将地方仓储、宗族赈济与村社灾赈之间的复杂关系及变迁进行综合分析,以期深入探讨华北乡村民间灾赈的多重历史面貌与发展趋势。

有清一代,灵石县屡受自然灾害的侵袭,而且连年灾害和数灾并发的现象较为多见。据可见资料统计,清代灵石县共发生灾害43次,其中,影响较大的旱灾和水灾,分别有16次、11次,其他蝗灾、霜冻等灾害也偶有发生。地处县境东北隅的静升村,自然也难逃各种灾害的侵扰。相关史料显示,旱灾及由此引发的饥荒对静升村影响最大,如乾隆二十四年,灵石县发生大旱,“米麦石价至十余金,井里嗷嗷”,静升村西王氏曾施赈以救乡民。嘉庆九年至十一年,灵石大旱并引发饥荒,静升村深受其害,被迫放赈救济。咸丰十一年,县境发生饥荒,“居民剥树皮掘草根以食”,而静升村“因商多失业,人乏术以资生,加以乡境欠收,粮价踊贵,贫民力食尤艰。其甚者,至子散妇离,道馑不免”。光绪三年,灵石县“雨泽愆期,旱魃为虐。……剥树皮而作食,瘦似黑面夜叉,挖坩泥以解饥,肿如大肚弥佛,……甚而至于父食其子,夫食其妻,惨矣哉!”静升村也难逃厄运,被灾六分。除了旱灾外,霜冻等灾害也常侵袭静升村,如乾隆四十三年八月,“忽降严霜,秋禾尽杀,赤地千里焉。而静升村居民不止千室,乏食者十之七八”。相较而言,由于静升村位于地势平坦、水流较缓的小水河中上游,“自静升以下称膏壤焉,是皆水之利也”,因而少受其害。可见,旱灾与冬季的自然气象灾害是威胁静升村安定的主要灾害因素。

面对频繁发生的灾异,明清统治者“十分重视对灾害的救助和保障,并在继承前代荒政政策的基础上,形成一套完备的灾害救助和保障体系”。然而,乾隆晚期之后,清廷“国势开始转弱,社会经济秩序也渐趋松散,官府已不像清前期那样能够较有效地控制地方社会,对赈济活动的监管日渐松懈”。在这种背景下,清廷对于地方抗灾所承担的责任日益缺失,往往仅派遣官员前往赈济,同时豁免部分赋税,如同治六年,山西西南部发生灾害,清廷颁谕“豁免山西省被灾之临汾、兴、……灵石、……二十六厅州县旧欠仓谷”。国家荒政体系不可避免地走向了衰败,民间不得不自行开展赈济以救乡民,实现自救。因此,在清中期以后,民间力量在灾荒赈济中越来越重要。而究其自救方法,主要仍延续前代传统,将民间力量与政府辅助相结合,社、义仓赈济就是其中的典型代表。清代地方粮仓体系主要由常平仓、社仓与义仓构成。常平仓主要由官方出资购粮赈济民众,社、义仓虽然取资于民,实质上仍是具有浓厚官方色彩的民间灾赈仓储。清代民间社、义仓发展迅速,早在顺治十一年,清廷就颁谕,要求“地方官劝谕官绅士民捐输米榖,乡村立社仓,市镇立义仓”。为鼓励乡村社会广建社、义仓,清廷采取鼓励性措施,要求地方官“于每岁收获时,劝谕绅衿士庶不拘多寡,量力捐输,不得抑勒派扰”,并且根据绅衿士庶捐粮的数目分别给以不同的奖励,“十石以上者,地当官奖以红花;三十石以上者,奖以匾额。……若有好善不倦,年久数多。捐至三四百石者,奏给八品顶带(戴)”。在这种情况下,乡村社会社、义仓开始大量涌现。

灵石县的社仓创建于雍正六年,义仓创建于乾隆十三年。创设之初,县境内有的乡村有社仓无义仓,有的有义仓无社仓。为鼓励乡村广设社、义仓,灵石县出台相关鼓励措施,规定:“各村好义捐输者给额奖励,具题视榖数给衔以荣其身”,并要求所捐之榖即储于各村社、义仓,择殷实端方者掌其出纳生息。至嘉庆二十二年时,灵石县社仓已达到二十五处之多,共贮榖四千四百八十八石八斗五升八合一勺;义仓共二十四处,共贮榖三千八百零二石四升六合二勺。其中,静升村仅设有社仓,共贮社榖三百六十四石五斗一升八合。

早在雍正七年,清廷就本着民生为先的原则,提出“国家建立社仓,原令民间自行积贮,以百姓之资粮,济百姓之缓急,其春贷秋偿,及滋生羡息,各社自为经营登记,地方有司,但有稽查之责,不得侵其出纳之数”,明确规定社、义仓由当地乡民来管理,与官方管理的常平仓有很大区别。然而,在社、义仓的赈济方式上却采取借贷方式,“各省出借社榖,地方官预造排门细册,注明编户姓名、住址存案,凡不务农业游手好闲之人不准借给。其例得借给之农民愿借者,先期报明社长,社长总报地方官,计口给拨”。这就意味着乡民在接到赈济粮度过灾荒之后,还要将借贷的粮食归还给社义、仓。一些乡村甚至规定必须事先有人作保才能开仓放粮,从而给社、义仓的灾荒赈济带来诸多不便,未能实现初衷。灵石县就存在这种例子,道光十二年,县境时值荒歉。当时县令虽已谕令开放社、义仓赈济,但由于苏溪村“旧规无人作保不准领给”,村中社仓一时竟无法开仓放粮。在这种情况下,乡民耿洄廷主动承担日后添补社仓的重担,遂将“社仓贮存尽行分散,贫乏者赖以不饥,迨县尊谕令归款,公独解己囊,如数全偿”。由此可知,乡村社、义仓在施行过程中开展赈济之不易。

鉴于管理机制上的缺陷以及清中期以后政府财政紧绌之现实,本就作用有限、问题频出的乡村社、义仓日渐衰败,“大多数乡村粮仓寿命都很短,至少在19世纪后半期是这样的”。这种情况在灵石县亦不可避免,尤其是丁戊奇荒后情况更为严重,如尹方里原与所辖二十五村共同创建有社、义仓,“值旱涝而灾祲共恤,俾万千户赖免鸿嗷,计原存银二百二十两七钱五分”。丁戊奇荒过后,“其屡岁花费以及负债难尝,逋追罔效”,社、义仓所剩不过锱铢之数。光绪十五年,尹方里“会集同人为除旧布新之计,因悉索所余仅存银一十两正,归诸同里之柏树项内一同经理。从此化公仓为乌有,凭自建于各村”。尹方村的例子并非个案,而是灵石县乡村的普遍情况。

可见,社、义仓的创建虽是为了预防乡村的灾荒危机,但在运行过程中尤其是清后期并未起到应有的作用,正如萧公权指出的,“存粮体系虽然是因为救济无助乡人的需要而产生的,但讽刺的是,乡人由于无依无靠反而享受不到粮仓的真正好处。贫穷的农民,或者得不到粮仓本来应该给予的救济,或者因借贷粮食而又还不起而永远沦为欠债人”。正因为如此,在清中后期静升村的灾荒赈济中,殊少见到乡民求诸社仓展开救济,宗族与村社逐渐成为了赈灾的主力群体。

清代静升村主要有王氏、张氏、孙氏、阎(闫)氏、程氏、田氏、祁氏、李氏等姓氏,其中,王氏又可分为“东王氏”“西王氏”“中王氏”三支。因清初西王氏在吴三桂叛乱以及宁夏兵变中积极筹集军马粮草,从而赢得朝廷褒奖,从此生意大振,宗族势力也急剧膨胀,在村中实力最为雄厚,甚至发展到“寝炽寝昌,土宇渐广子孙渐繁。一时身列儒林,名等士籍者,五十余人。至若农工商贾之俦,各抒所长,以相与著美,于识者济济称盛”。自六世起,西王氏分为金、木、水、火、土五派,且各派拥有自己的田产。在财力剧增以及人口膨胀后,西王氏在村中大力拓展居住空间,聚族而居,先后增建有崇宁堡、和义堡、恒贞堡与视履堡等。正是在强大宗族实力的背景下,西王氏逐渐承担起静升村的宗族赈济职责。

据可见史料,王梦鹏是静升村西王氏宗族赈济的倡导者。王梦鹏,字六翮,西王氏十五世孙,“是乡直谅多闻之士,平昔以尊祖合族为己任”。早在乾隆元年,王梦鹏就倡导族人捐资赡族,“邑之静升村王姓者,望族也,繁衍昌炽,列绅士者几于邑十之一,而敬宗收族亦为邑人啧啧称道”。乾隆二十一年,王梦鹏在弥留之际,特意嘱托其子中辉捐资族中以备赈,“以三百金贮宗祠。且曰:‘此时,吾族人故无需此,然先时生息,使有余资,倘遇歉岁,以息济之,而毋耗其本,则族人之贫乏者,可以永赖’”。王梦鹏嘱托后代捐赠的备赈金很快便用于灾赈之中。在其影响下,西王氏族人纷纷捐资赡族以备缓急,形成较为固定的捐资机制,以乾隆二十二年捐输族产为例,“王麟趾捐户内银一百两,王寅德捐户内银一百两,王巩祚妻梁氏捐户内银二十两,王万荣捐台基地一处,粮五合,王如玑捐台基地一处,粮一升,王如玑捐户内银一百两以为岁时祭祀之资,王如玑捐重修台基地,王者楷捐门前地一处,王奋志捐重修台基银三十二两,王继昌捐门前地,王喜捐坟前上马石一对”。族人的捐资还被撰文刻碑以存世,以期“一以扬往,一以劝来,……使后之闻文兴起”。乾隆二十四年,灵石县发生旱灾,“灵邑之人散亡甚伙,族人等计公所捐之资及数年之息,共得三百七十余金,即为买粮分给族之饥馑待毙者,藉是得以安然无恙于大荒之岁者殆三百余人”。此后,王梦鹏倡导捐资惠及族人的行为又在王氏族人中产生了引领效应,“一人施德,百户衔恩,斗粟分饥,千秋著绩。犹忆是年族中富厚者闻风捐赈,利及万人,皆由公之好善为之,领袖之倡之也”。王梦鹏凭借其在乡村社会的影响力和贡献,至乾隆四十五年奉赐旌表,入祀乡贤祠。

作为王梦鹏之子,王中辉深受父亲的浸染,亦多次慨然捐金赈济灾民。如乾隆二十五年春,族中董事者见“族人贫者困遁已久,耕耨无资,几为束手”,遂将王中辉所捐之银“百十余金,遍给籽种,岁则大获,而王氏一宗,因皆享盈宁之乐焉”。受族兄王梦鹏的激励,王梦简目睹族人“岁遭凶荒”后,遂“出多资赈贷”。此外,族人王如玑“命长子肯为,捐金数千,……经营施救,活千万人”。王如玑的妻子郝氏在灾荒中亦多襄助,“己卯晋饥,资政公捐粟煮粥,以饪乡邻之贫者,夫人亦倾囊箧以助,内外亲以窭告之者,随多寡周之,无吝色,至今里党犹称述焉”。族人王世泰也“捐千金,倡同志者为泛舟之役。计口授食,全活无算”。乾隆四十四年,灵石发生旱灾后,静升乡民王中辉“复出己资,偕同志者移粟相给,俾不匮乏,计前后不下千余金,慨然倾囊,无一毫顾惜意,远近称矩人长者”,而阖族无不敬仰之,“匾其门曰:‘宗族保障’”。可见,西王氏富庶族人的捐资赈济为族中贫苦之人度过灾荒提供了坚实的物质保障。

宗族赈济资金通常由族中公正之人来运行管理。乾隆二十四年,王梦鹏及其子中辉捐给族中的备赈金三百两,即“付族中生员瓒等十六人经理生息,以为族内贫乏者不虞之资”。族人王梦简捐赠给族中的资金,亦是“委族人掌辖,不时赡给贫寒,子孙不得过而问焉”。族人王如玑的捐施救济之金,也是委托于“族之有力者”,用以经营灾赈。

“自古圣贤施恩惠、广德意,未有不自族党始者”,在浓郁的互助风气带动下,西王氏的公益事业逐渐波及至诸多方面,乾隆二十四年,西王氏族人“因役繁,无所得食,故人多退避,不肯应或应不得人,则兹累合族”。刑部郎中候补副使道王如玑“轻财好义,德及乡党,而尤笃宗谊,输银百金,购石甲四亩,岁约可得粟若干,以予本派户头耕种,令应一年之役,即食五年之粟”。西王氏族人王绶来,“慨然从周恤宗族,洽济乡党为己任”,每年大寒时节,“常施绵衣二百件,以济平民。每年施棺木膏药,及岁终施米面等物,以周贫乏。而尤厚本族,凡生不等养,死不能葬者,悉资助之,历年所费,殆数万金”。嘉庆十五年,西王氏族人王培元“会同主家甲头独施石兰滩水地二亩,每年租子一石”,作为族中送寒衣之费。嘉庆十七年,西王氏族人王汝明捐铺房二十余间,并“随房过到秋粮一斗六升”,作为睦族之资。除了西王氏族人个人的捐资睦族外,西王氏还创建了面向族人的公益机构,如嘉庆十五年时,西王氏已创建敦本堂,其规定族内鳏寡孤独者分别给予一定的银钱补助。

随着赈济内容波及面日益扩大,西王氏的宗族赈济开始兼及宗族以外的乡民,甚至有兼及邻村乡民的现象,性质远远超越了血缘关系基础上的族内救济。如乾隆四十三年,灵石县发生霜冻灾害,族人王中堂“慷然心动,慨输白金千两。继起者亦有人,而悉心筹画,经理就绪。……自己亥春止,以赈灾救荒,岁价平粜,邻村之被无算,本乡之食德甚多”。这一时期,王中辉亦“捐金三百以济本镇,获全颇多。越戊戌岁仍歉,众方议赈,公复慨然出金四百无难色”。另外,族人王奋志“倡赈饥,虽多输,无吝色”,受此影响,“宗族乡党赖以举火者,不下数百家”,其捐赈行为也受到时人的多次称赞,“平阳太守秦公勇均旌其门曰:‘惠济乡间’。邑侯龙公应时额其第曰:‘膏泽吾民’”。族人王如琨“以岁饥出粟赈济”,乡民赠匾于其门曰:“泽及乡邻”。族人王生炯也岁歉赈饥乡里数次,“里人共为刊石”。正如吴滔所言,“明清时代,随着各村落之间交往日渐频繁,地方士绅不仅仅满足于对自己宗族的控制,还要寻找更为广阔的活动空间;……在这时,士绅只管理本族人是不够的,另须保持一个能够提供社区公益需要的形象,才能取得精英地位和权力资本”。西王氏族人赈济族外之民,实际上反映了西王氏积极参与地方事务,寻求地方社会认同和尊崇的诉求。

西王氏族人的捐资赈济行为在当时就得到了地方政府的肯定,乾隆嘉庆年间,族人王如玑、王中堂、王世泰、王生炯、王中辉、王中行、王汝梅、王汝为、王如琨、王中极、王锡瑴、王炳文、王世光、王中立、王庚雅、王德著、王汝聪、王汝明、王绶来等族人即因捐资赈济被写入县志。在传统社会,乡民列载于地方史乘是莫大的荣誉,这无疑鼓励着更多的西王氏族人开展赈济活动。

嘉庆以后,西王氏成员已经很少有以个人名义进行较大规模的捐赈,更多的宗族成员加入到以地缘关系为基础的村社赈济中,并在其中担任重要角色。这既与宗族参与地方事务的诉求有关,也与清代后期动荡的社会局势严重地影响了王氏家族省外的生意,西王氏宗族逐渐没落有关,尤其是太平天国运动期间,“设在南方的店铺被砸、被抢,纷纷倒闭。……为逃生活命,在外经商者只得弃业返乡”。商号运营的艰难在碑刻中也显现出来,“蓄水池拨银八百两,藉商生息,以给丁祭圣诞之费,历有年矣。迩来商号亏折,前项荡然,费既不支,祀典几至缺如”。在这种情况下,静升村的灾荒救济逐渐转移到村社救济上来。

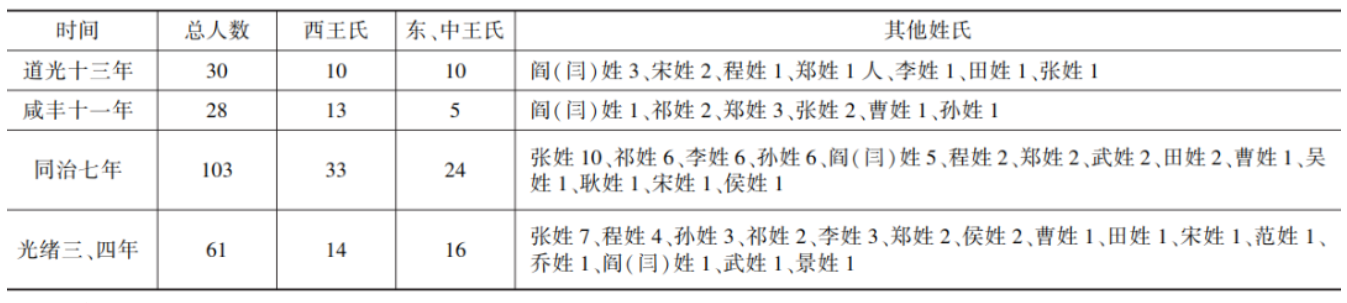

囿于史料阙如,嘉庆年间静升村施赈情况已难考证,而道光至光绪年间,静升乡村赈济过后往往刊立有赈济碑记,据此可以系统分析历次灾赈活动中静升村各姓氏参与人数的变化,具体参见表1:

表1 道光至光绪年间静升村各姓氏参与灾赈统计表 单位:人

资料来源:《静升村放赈碑记》(道光十三年)、《辛酉赈饥碑记》(咸丰十一年)、《静升村戊辰年赈饥碑记》(同治七年)、《静升村己卯赈济碑记》(光绪五年),现存灵石县静升村文庙内。

由表1可知,西王氏群体在静升乡村赈济活动中整体呈现出下降的趋势,就参与人数的占比来说,道光十三年为33.3%,咸丰十一年为46.4%,同治七年为32.0%,光绪三、四年为23.0%,村中其他姓氏群体在赈济活动中逐渐承担起更多的角色。这其中,静升村中的另外两支王氏东、中王氏便在灾赈活动中担当起重要的责任,就参与人数的占比来说,道光十三年为33.3%,咸丰十一年为17.9%,同治七年为23.3%,光绪三、四年为26.2%,四次赈济活动的参与人数占比基本稳定在25%左右。同时,村中的其他姓氏,如张氏、阎(闫)氏、程氏、祁氏、孙氏、田氏等乡民,也逐渐在灾赈活动中发挥作用,且参与人数呈现出扩大趋势,就参与人数的占比来说,道光十三年为33.3%,咸丰十一年为35.7%,同治七年为44.7%,光绪三、四年为26.2%。可以看出,与乾隆年间西王氏为主的宗族赈济相比,越来越多的乡民群体加入到赈济活动中,村社赈济成为了静升村灾荒赈济的主流。

尽管西王氏在赈济活动中的参与人数呈现出下降趋势,但他们仍然把持着重要职务。如道光十三年放赈救灾时,总理银钱纠首中,3人中即有西王氏2人。咸丰十三年的总理纠首中,28人中即有西王氏13人;同治七年的总纠首中,4人中就有3人是西王氏;光绪三、四年的赈济中,制办买粮的事务即由西王氏族人王荣庭1人负责。

从赈济方式上来看,静升乡村灾赈主要采取捐赈公项购买粮食赈济的方式。道光十三年,捐赈公项购买霍州米二百三十九石五斗二升,在赈灾过程中施米二百二十九石五斗四升八合,再加上施赈过程中的短合折耗共费米九十九斗七升二合,此次赈灾所购买的粮食除出几无净存。同治七年,捐赈公项购买米一百一十七石二斗,高粱六十石。除平粜后,出六年倒囤底短合米一石一斗四升三合,并高粱一斗六升;出拨团练乡勇米三石三斗五升;出乡勇庙管工食米七斗五升五合,高粱一斗;出囤底短合帐米一石三斗八升七合,高粱四斗五升五合,此次赈灾所购买的粮食除出后,剩米六石零七升七合,高粱七石三斗八升。丁戊奇荒期间,捐赈公项购买粮食多次,其中,光绪三年春赈买米一百五十七石六斗五升,买高粱七十八石八斗;光绪三年冬赈买麦子六十三石,买麦子、大麦、黑豆、高粱一百二十五石九斗一升半。赈济乡民后,麦子剩一石七斗六升。在这种背景下,购粮费用自然就成为赈济费用中的主要开支。如道光十三年购买粮数共费银二千一百二十三两七钱五分,约占总支出的82%;同治七年购买粮食共使钱一千三百九十七千零八十文,约占总支出的95%。

在灾赈过程中,静升村主要采取两种方式展开赈济。一种是免费施赈,即将购买到的粮食直接分发给乡民。如咸丰十一年,灾荒发生后,静升村“籴粮开赈,十日一领。二月间起,五月初止。赈八次,后复加一次。计口给米,共赈九百一十三户,大小二千八百五十口,用银九百余两,其于荒民不无小补”。另一种是平粜施赈,即以低于市场价格卖给乡民。同治七年,静升村“出平粜八次谷米一百零一石四斗三升,高粱八斗七升五合,收钱二百五十二千零一十七文”。虽然粜出的粮食与购入的粮食数量并不相等,但粜出的米量约占购入米量的87%,再加上少量粜出的高粱,所得钱仅占使钱总数的24%。可见,乡民以极低的价格买入了捐赈公项购入的粮食。同样的情况在丁戊奇荒期间也曾出现,光绪三、四年春冬赈除多次分发粮食外,还平粜大小米二百二十五包。总体来看,具体采用何种赈济方式主要与饥荒的受灾程度密切相关,但不管如何,静升乡民在灾荒过程中都得到了不同程度的赈济。

静升村的捐赈公项最早设立于乾隆年间,“幸村存公项,则前人荒年捐赈之,大有裨于民生也。计自乾隆、嘉庆间,屡经荒岁,而所捐除赈济外,余银积至道光十三年有七千余两”。关于灾赈机构的设置,往往于灾荒期间临时组建救灾机构。通常主要设置以下几种职能部门:一是总理公项收支的职务部门,主要负责赈济银钱总的收支情况,如总理银钱纠首;二是经理赈济粮收支的职务部门,主要负责赈济粮的买卖与分发等事项,如买粮纠首、收粮纠首、经理收粮发粮粜后回粮纠首、经理照票给粮纠首、帮办买粮等;三是管理开销的职能部门,主要负责灾赈日常的具体收支事项,如放帐纠首、经理验票印帐收价纠首等;四是清查赈济户口的职能部门,主要负责赈济户口、人数的稽查工作,如稽查户口纠首等。

静升村的捐赈公项自乾隆以来一直有赈灾盈余的传统,甚至在光绪丁戊奇荒灾赈后仍然存有盈余。嘉庆十一年静升村灾荒放赈后,留存银九百六十九两二钱五分。嘉庆十一年至道光十三年二月初旬,捐赈公项经商号生息获得利银六千一百四十四两九钱九分,本利共存银七千一百一十四两二钱四分。道光十三年村中赈饥时,买米施赈诸杂项共费银二千五百七十五两零五分,除出还净存现银四千五百三十九两一钱九分。时年虽然岁荒,静升村中较为富庶的乡民还捐银二千五百余两用以灾赈,因此,该年赈饥之后,捐赈公项还留存有七千余两。咸丰三年,村中团练拨来银二千八百两用以备赈。咸丰十一年,静升村放赈九次,总计费银九百余两,是年捐赈公项还留存九千两左右。同治七年赈饥时,捐赈公项留存中拨来一千两用以灾赈,另外还收到平粜钱二百五十二千零一十七文,卖剩谷米高粱钱一百二十五千二百三十五文。同年赈饥后,“除出净存钱三百二十千零八百一十五文”,此时村中的捐赈公项还留存八千两左右。光绪丁戊奇荒期间,村中捐赈公项拨出银七千八百七十两一钱六分用以赈灾,另外,还“收换宝纹银钱六千六百八十五千六百二十五文。收平粜四次钱一千三百九十九千三百零一文。收包皮并短斤扣钱三千八百四十文。收剩麦子一石七斗六升,钱四十千零五百二十六文”。光绪三、四年灾赈时,共费银“七千八百七十七两一钱六分,钱六千九百八十六千三百九十文”,除出还净存钱“一千一百四十二千九百零二文”,归入村中捐赠公项留存。静升村的捐赈公项之所以源源不断,主要在于乡民经营有度,形成了较为合理的赈济观念,“是惟经理得宜,筹划周详,权其轻重而周恤之,酌其缓急而撙节之,务期有益民生,无亏赈项。凡事留余则相生易,尽用则后继难。倘形不足,则前捐赈可法,虽时势不同,安见后人之必攘美于前人哉!”在这种思路的引导下,静升村往往灾必有赈款,乡民得以较为顺利地度过灾荒之年。

还需注意的是,清代静升村有诸多公项基金,除各宗族内部的公项外,村中各会社大多亦有公项基金。这些公项基金通常由各会社自用,如遇某些会社资金不足时,可适当调拨挪用。这其中主要指村社公项和东、西社各分会公项,并不包括各宗祠公项。如光绪六年,由于文庙祭祀银费用不支,村中各会纠首就出拨银一千两。捐赈公项与其他公项资金也存在相互援助的现象。在承平之时,村中公项常常会拨出部分资金用来作为备赈金,如咸丰三年,团练拨来二千八百两银用来作为备赈金。而在赈灾过程中,捐赈公项也会对村中团练乡勇提供援助,如同治七年,灾赈过程中“出拨团练乡勇米三石三斗五升”。村中公项基金间的调剂余缺,在某种程度上也促进了乡村灾赈资金的及时补充。

除了捐赈公项用以灾赈,静升村还创建有赈济堂,隶属于西社,位于静升文庙之内。根据留存史料发现,赈济堂早在嘉庆十年就已存在,还置有大量土地,如光绪三年,赈济堂费银二千九百九十二两,前后置地一百二十二亩五分之多,可见其经济实力之雄厚。由于史料所限,目前还无法探知赈济堂在丁戊奇荒中的具体施赈行为。但光绪六年,赈济堂还有财力施银五百两捐助文庙祭祀,据此推断其在灾荒赈济中发挥的作用当不容小觑。

清中后期,旱灾及其引发的饥荒屡次肆虐灵石县静升村,在国家荒政体系衰落的大背景下,依附于官赈体系之下的民间赈济力量——乡村社、义仓在静升村亦难以发挥实效。西王氏倡导的宗族赈济虽一度引领了静升村的民间赈济,但大多是赈济本族之人,在满足本族赈济需求后,才能赈济其他乡民,可见宗族赈济力量的局限。随着西王氏的衰微及村中异姓实力的增强,以村社为核心,遍及全体乡民的民间赈济逐渐兴起发展。与南方宗族几乎把持乡村文教、仓储、水利、赈济等一切事务相比,北方尤其是华北的宗族实力则小得多,“华北的多姓村庄中,传统血缘性宗族的力量很小,无法对本族成员实行有效的经济援助。村民逐渐将目光移出了亲缘群体的范围,开始从地缘组织中寻求社会认同与经济互助”。在这种情况下,华北一些乡村以村社为核心的民间赈灾逐渐发展起来,静升村就是华北乡村赈济中以村社为核心开展赈济的典型样本。

华北乡村的民间赈济有赖于村社功能的开展。除静升村社依靠捐赈公款购粮赈济外,其他地区亦有类似的情况,如乾隆五十七年,泽州凤台县大阳镇西街村的村社赈济即是如此,“幸仁人君子乐于从善,出本买米者有之,急公办事者有之。减价平粜,以济一乡之困敞焉。计□社庙粜米自六月初十日起至八月初一日止,捐金二百余金,构贾应粜。是时市价每升米大钱九十七文,庙中每升定价大钱七十文”。另外,一些地区的村社赈济还存在其他形式,如陵川县西瑶泉村在咸丰九年遭遇凶荒,“村中困饿者几安沟壑”。见此情形,乡民李文标、李文蔚兄弟遂“出谷二十五石,玉子五石,输入社中以救穷之”。灾荒过后,村社欲将粮食归还时,兄弟二人推却后,言道:“留此可积社仓,以救补每年春耕之不足者”。可以说,不同地区依托村社形成的民间赈济形式虽不尽相同,但却殊途同归。

当然,以村社为核心的民间赈济的兴起和发展离不开地方政府的积极倡导。清中后期,地方政府积极鼓励民间力量从事灾荒捐赈,并在县志记载中常常将灾荒捐输者的信息登载于邑乘之上,以教喻后人,从而期达到 “一隅告馑,赈贷兼施,而都人士修养盛世,濡染仁风,不惜倾囷解囊以周其邻里乡党,不诚义举也哉。志善行后,胪列其姓名於右,后之人观之乐善之心,知有油然兴起者已”的目的,这种宣传与奖励对于地方宗族无疑具有巨大诱惑和影响力,也很大程度上鼓励了更多乡民在灾荒中捐输赈济,福佑乡民。