科学研究

科学研究

首页» 科学研究

【好文推介】|郝平 白豆:也谈灾荒史研究中的山西民间文献利用问题

发布者: 时间:2019-12-15浏览量:

郝平,山西大学历史文化学院教授,博士生导师。现任山西大学历史文化学院院长,山西大学旅游研究中心主任,山西省人文社科研究基地——区域社会史研究中心副主任。主要从事中国近现代史、区域社会史、明清社会经济史、灾荒史研究;

白豆,山西大学历史文化学院博士研究生.

山西丰富的民间文献对于灾荒史的研究具有重大价值,它为我们研究中下层民众的灾荒经历提供了路径,并向我们展现了灾荒社会生活的不同面向。对民间文献的发掘和利用推动了灾荒社会史和灾荒文化史等新视域的发展,为灾荒史研究提供了新的视角和方向。同时也要警惕在灾荒史研究中出现的民间文献挖掘力度不足,文献使用单一及过度强调民间文献史料价值等问题。要加大对民间文献的发掘力度,深入挖掘与灾荒相关的直接史料和“隐性史料”,并注重多种文献之间的相互印证和补充。

民间文献主要包含宗族谱牒、信函书札、契约文书、乡规民约、笔记日志和碑刻账簿等多种类型。关于将民间文献用于灾荒史研究的倡议,笔者曾提倡在社会史的视野下结合各类民间资料与调查结果来丰富灾荒史的学术研究。1目前在灾荒社会史和灾荒文化史等领域运用民间文献来进行灾荒史研究已经取得一些成绩2,而灾荒史研究中有关民间文献的使用问题则较少有学者注意。3实际上,在深化灾荒史研究的同时,民间文献在使用过程中所衍生的问题也值得我们进一步思考。基于此,笔者主要以碑刻、契约文书和《刘大鹏日记》等民间文献在山西区域灾荒史研究中的应用为例4,从民间文献的使用价值、民间文献自身的局限性及民间文献的发掘和选取等方面来探究灾荒史研究中的民间文献使用问题。

一、民间文献对灾荒史研究的价值

首先,单从灾害的相关记录而言,民间文献可以补充官方文献记载之不足,为我们呈现更为具体翔实的灾况。以碑刻资料为例,以清代“五分”成灾标准为临界点,碑刻中不仅对成灾五分及以上的灾害有所记载,五分以下的灾害记录也较为多见。这些灾害大多周期短、范围小,它们虽然没有达到国家赈济的标准,但切实地影响了地方民众的社会生活,并促使他们做出相应举措与灾害抗衡。如果不把这些“小灾害”也囊括到对山西灾害史的研究中,我们就不能说已经全面地把握了山西灾害发生的规律及其与山西社会之间的关系。

碑刻资料与地方志和正史相互结合,完善了我们对山西灾害整体概况的认识,部分地方志中遗漏的灾害记录,在碑刻资料中被得以记录和保留。如康熙三十一年发生在阳城地区的饥荒和疫病,在《阳城县志》中并未见记载。但是在阳城的周边地区,沁水、泽州、绛县、曲沃和翼城都发生了不同程度的饥荒和疫病,如《泽州府志》载“三十一年,泽州、沁水元日大风。春不雨,疫大作,死者甚众”5;《曲沃县志》载“曲沃县春大饥”6;《沁水县志》载“沁水县元日大风。自春至夏不雨,疫作”7等。这意味着处在这些地区中间的阳城也难逃饥荒和瘟疫的厄运,而这些灾害在碑刻资料中被得到证实。据《县主衷老爷体恤里民行户永免一应杂派德政碑》载:“壬申(康熙三十一年)之岁,蝗蝻为灾,民之饿死而逃者几半,且疫病继之……”8当然,此种情况并非个案,例如晋城市的《重修玉皇上帝碧云宫碑(记序)》写到:“光阴迅速,一经(康熙)三十一年,春夏大旱,冬无雪雨,夏麦无实。次岁,饥。六月十九日,飞蝗遍野,田麦改种。后二十一日,复生蝻虫,如蚕之三变而成飞蝗。田间之草,犹如冬景。东西山陕逃亡,死者陆路。悲夫!乃父母妻子,不能仰事俯畜,相顾之时也。”9碑文中提到泽州地区在康熙三十一年和三十二年出现了连年荒旱的景象,根据碑文中对此次连年荒旱的灾情记录来看,此次灾情已经达到了较为严重的程度。而《泽州府志》仅仅记录了康熙三十一年的灾情10,对于康熙三十二年的蝗灾和饥荒竟然没有丝毫记载。不过据《圣祖仁皇帝实录》记载:“(康熙三十二年十月)命户部速檄直隶、山东、河南、山西、陕西巡抚等,示所领郡县,咸令悉知,必于今岁来春皆勉力耕耨田亩,蝗螟之灾,务令消灭。若郡县有不能尽耕其田者,蝗或更生则必力为捕灭。毋使蝗灾,为我民患。”11奏文中也仅仅笼统地将山西地区作为蝗灾发生区,并未细致地说明山西蝗灾发生的具体地区和社会情形。因此,作为传统的地方性民间史料,民间文献无论是对灾情细致具体的记录,还是出于对地方志和正史中灾情记录的补充,都发挥着极为重要的作用,对我们研究区域灾荒史有极大的史料价值。

其次,民间文献中关于政府赈济及其具体实施等方面的记载,也能侧面反映国家政策在地方社会中的实践效果。光绪三年(1877)十二月初十日,据曾国荃奏称:“阳城县东南乡章训等三百零一村被旱成灾十分,西北乡旗村等二百村被旱成灾九分……”12从奏折中对阳城县灾情的上报来看,灾情已经十分严重,并未提及具体救灾措施和成效。而在民间碑刻中却提到了地方政府赈济的措施,也说明了救济效果并不理想,评判了救灾不力是归咎于地方官的失职。据碑刻记载:“遭此大荒,达于上闻,发赈救民,仁德覃敷,檄欵悬张,章程示众:大口一日给米合半,小口给米七勺。讵意县尊,宠信绅士,设立公局,任意编削,一赈迟至三月,大口落米半升,小口减半之数,殆不啻激西江而苏涸辄之鱼也!领赈者因毙城关,尸骸谁收?待赈者饿死门内,皮肉不留。”13在此碑刻的记录中,我们看到阳城地方政府的社会赈济在实际操作中被大打折扣,而这种情形在官方文献中是很难看到的。

再如光绪十八年(1892)闰六月初旬,汾水大涨,致使刘大鹏所在县城的不少村庄遭灾。虽然上司意欲借谷实施赈济,不过异地谷物自取的方式却导致赈济难以落到实处。他写到:“上司赈济吾邑,借文水县谷数千石,凡被灾者赈一月,每人官斗九升,民间四升五合,计每人一日一合五勺。此时谷尚在文水,无脚费不能运到吾邑,时议欲民去文水自取,但吾邑与文水,相去百余里之遥,往返必四日,尚需路费,民计所得少而所失多,皆不愿取,不知此后如何措置……”14这再现了地方社会的实际赈济情况,也从侧面反映了官方赈济存在的不足。如果只从官方文献着手,或许只能看到政府采取了借谷赈灾这一措施,至于地方如何赈济、赈济效果如何,我们便不得而知了。

官方文献的灾情记录主要侧重于灾情和赈济,相较之下,民间文献所呈现的内容则要丰富得多,主要涉及民间社会应对、粮价物价、婚姻生活、地权流转、灾民心态、民间信仰和灾荒记忆等多方面,为我们展现了灾荒社会生活的不同面向。如山西民间婚书、卖身契约为我们了解灾荒与婚姻社会生活提供了可能,土地交易文书则为研究灾荒与土地价格、地权流转等方面提供了素材。碑刻中对灾害的相关记录,成为我们探究民间信仰、民间社会应对灾荒的原始记忆。从学术创新点和学术增长点来看,民间文献的发掘和利用推动了灾荒社会史和灾荒文化史等新视域的发展,为我们研究灾荒史提供了新的视角和方向。

二、虚实之间:民间文献的灾害书写与历史语境

中下层民众在灾荒中所表现出的不同生活方式构成我们深入了解灾荒社会的重要方面,而民间文献则成为我们了解中下层民众灾荒经历的主要途径。从碑刻资料中对山西地方灾害的记载来看,不仅有通篇记述灾情的灾记碑及乡绅救灾的赈济碑,也有因灾重建或重修庙宇的修庙碑,因灾祈祷或祭祀的应祷碑,还有灾后对生活设施的重建与整修的相关碑刻的记载,同时部分墓志铭中也记载了主人公生前的救灾事迹。其中灾记碑主要出现在灾后的最初几年,对灾情的描述也最为细致。灾害发生时间、演变过程和灾民在灾中的悲惨求生经历,甚至村社在灾荒中死亡的具体人数、粮食价格等都被细致地记载下来。以丁戊奇荒为例,诸如这样的碑刻主要有寿阳县清光绪三年的《寿阳县灾赈碑记》、洪洞县清光绪四年的《光绪三年施钱救灾碑》、临汾清光绪五年的《临汾救荒记》、泽州清光绪五年的《山河镇时街村光绪三年灾荒碑记》、运城清光绪六年的《灾荒记碑》、泽州清光绪七年的《北义城镇蔡河村绝荒觉世警后迩言》、阳城县清光绪七年的《荒年碑记》、运城清光绪九年的《丁丑大荒记》、沁水县光绪十四年的《石堂村光绪三年灾荒记》、阳城县清光绪十四年的《记荒三年接替碑记》和泽州《三官庙纪荒警示碑》等,这些碑文都通篇记述了这次饥荒。15

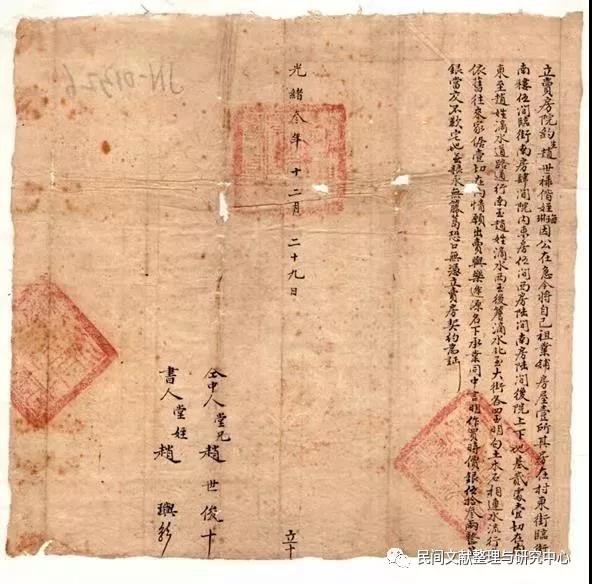

契约文书中对于灾害的记录主要出现在成契原因中。如在土地交易文书中,“年荒无度”“年荒度用不过”“年荒在急,无处下落”等是灾荒时期最主要的成契理由。需要说明的是,除去基本要素不同以外16,契约文书的书写程式基本相同。为了真实地展现契约文书中的灾害书写,现摘录一份灾荒期间的土地交易文书如下:

立卖场基人杨杨氏、杨跟管,因为年荒渡口不给,愿将自己村东场基东边三分之一,内有枣树两科(棵),东至杨成山(墙心为界),西至杨增,南至大巷,北至杨三元(墙心为界),四至分明,土木相连,今立契出卖于杨森名下永远为业。同中面受时值价钱二百文,割食画字一切在内,恐口不凭,立约为正(证)。

光绪四年正月初八日立

中人:杨作善、杨太昌仝知17

以上文书中主要呈现了“丁戊奇荒”时期安邑县民众杨杨氏和杨跟管卖地渡荒的情况。考虑到民间契约文书兼具民间习惯法的功能,因此文书中的内容应当是基本真实的。文书中提到的“年荒渡口不给”直接反映了当时的灾荒背景,而交易土地的四至及价格则为我们研究灾荒时期的土地价格和地权流转等内容提供了史料支撑。

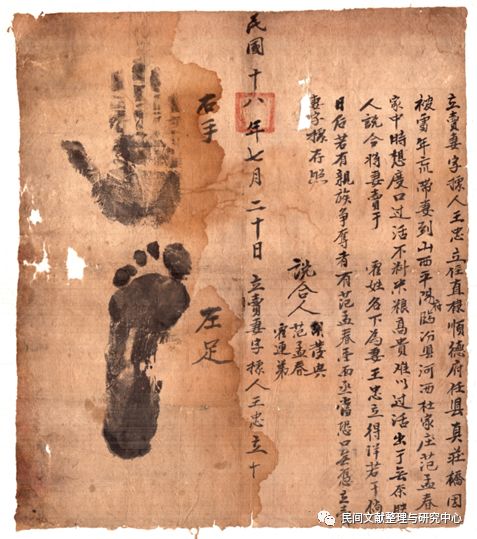

此外,部分民间婚书中也直接提到“连年亢旱,缺衣乏食”“连年荒旱,米珠薪桂”和“连年荒旱,无有度用”等与灾荒相关的字眼。与正常年份的书写格式不同,灾荒期间的民间婚书在具体内容和书写格式上反而与民间土地交易文书的格式更为接近,现摘录一份如下:

立离婚文约人宝同河村刘聚财,今因年月荒旱难以度日,同中人说合,婆娘两家双同意合,今将自己原配薛门之女出卖与崞县傅玉玺名下结婚,配为正妻,白头到老。共作身价大洋一百七十三元,又来往礼大洋四十八元,两家其洋笔下交清不歉。日后如有户内亲叔等人等争夺者,有刘聚财一力承当。情出两愿,永无反悔。空口无凭,专立官婚为正(证)。

媒见人:李明华、霍三如、崔四、董守元

主婚人:刘常福

卖主人手印

中华民国十八年六月廿一日18

从上述婚书中的书写内容来看,售卖妇女是灾荒期间的一种应灾手段。其中被卖女性自身无婚姻自主权及低廉的交易价格都直接揭示了灾荒期间女性的悲惨命运。这与民国时期由传统婚姻向近代化转变的趋势不同,它反映了民国山西婚姻的另一种镜像,为我们全面了解民国时期山西婚俗提供了新视域。

当然,不可否认民间文献在呈现真实灾况的同时,也带有特定的文化情境。诚如余新忠所言:“特定的文化和情境也无时无刻不在影响乃至左右着灾荒内外的人们的行为方式及其对灾荒的记忆,而且在这种文化影响下制作的相关文本及其产生的历史记忆,也在有意无意地影响着今人对于历史上灾荒的解读和认知。”19因此也不能一味地夸大民间文献的史料价值。

以碑刻资料中时人对丁戊奇荒的反思为例,几乎所有的灾情赈济碑中都强调了“耕三余一,耕九余三”备荒的重要性。如“余思种种灾厄,不堪尽述,叠叠患难,何能备载?略序大旨,警觉于世,甚望后人,知孝知悌,克勤克俭,勿以乐岁饱暖,遂忘凶年困苦,勿以目前有余,须防将来不足,谚有云年年防旱,诚哉是言也。后之览者,亦当有鉴于斯文”20。“窃愿世之接踵而来,视此为监,庶乎耕九余三,可以有备无患也已。”21“后之人,倘鉴于斯而有惕焉,将绸缪于未雨之先,毋掘井于临渴之际。耕三余一,耕九余三,安不忘危,常而思变,安有荒歉之戄哉!嗟呼!处安常而不知危变,不识勤俭,而生者遂至于死。死者已矣,生者哀之,倘后人哀之而不鉴之,则亦使后人而复哀后人也。”22但从实际操作来看,这种备荒理念几乎难以付诸实践。通过对道光元年至光绪二十一年间(1821—1895)山西全省粮食收获情况进行统计,绝大部分州县的收成在六成到七成之间,八成以上极少。23加之清代山西赋税严苛,民众几乎少有余粮,更是难以贯彻“耕三余一,耕九余三”的备荒理念。

这在刘大鹏日记中也得到印证,据记载:“自光绪三年遭大荒后,民皆因困苦贫穷,又加之累年谷贱,草野农人虽未啼饥,实不能获利,以便其身家……一旦从民间抽钱以备荒,虽是为民深谋远虑,俾后来民食其德,然将来者未知能享其利,而目前者以失其利矣,蚩蚩之氓,只顾目前之利。”24此外,刘大鹏还在日记中提及其父亲在光绪五年提议起纸行备荒未果一事。光绪五年,其父聚集桑梓父老进行商议:“光绪三年,吾省大饥,斗米两千八百余,人相食,吾里饿死者十之七、八,较邻村更甚。今幸年渐好……仍起纸行,十刀草纸起钱一文,每年可起数百千,积于公所,发商生息,庶遇荒凶有备,以免邻里饿毙之患,垂十数年可积数千缗……”不过此事最后因“众皆议办秧歌”而流产。25从这次事件来看,民众对于备荒一事并不十分热衷,这与碑刻记载中反复强调的备荒理念有较大出入。之所以产生这样的落差,主要是受限于碑刻资料在书写内容和书写格式等方面存在一定的目的性。

碑刻作为民间历史文献,是地方民众对地方社会生活的记载和真实反映。立碑不仅是民众的一种自发性行为,有时也受到国家制度的影响,是国家政策在地方社会的体现。如学者赵世瑜所言:“碑刻资料具有双重性,既反映区域社会和民间生活,也反映国家或地方性制度。立碑需要经过公众认同,碑刻所在的地点往往是社区的中心,如寺庙、祠堂等地,因此它所记载的是普遍承认的行为规范,可以反映特定时代特定人群的心态。”26立碑成为地方民众记载地方历史,约束乡民行为,表彰地方官员政绩,树立典范教化民众的主要形式。它成为国家政治与普通地方民众直接联系的文化纽带,将国家政治融入到地方社会中,并深刻地影响着地方社会。从碑刻资料中对灾害的相关记录来看,民众灾害记忆总是与儒家文化和神灵信仰紧密结合起来,并努力宣扬官绅的救灾义举,试图淡化灾害的负面作用,以此达到支撑传统文化和社会规范的目的。艾志端在研究丁戊奇荒时,也曾指出这些石碑作者们既没有质疑传统价值,也没有要求社会和政治改革。相反,他们绝望地试图支撑文化和社会规范。27

实际上,碑刻资料中有关灾害的记录,不仅是对灾荒历史事实的记录,同时也是特定历史情境和文化语境下的产物。而这种特性不仅存在于碑刻资料中,在其他民间文献中也有所体现。清代关于土地契约的书写已经趋于形式化,因此造成契约文书在书写格式和内容上都存在着很大的雷同性。而文书中对于灾荒的记录大多又太过简单,仅仅出现在交易缘由中。加之民间文献都较为零散,没有大数据的支撑,很难做出像样的专题性研究。因此,客观上要求我们加大对民间文献的发掘力度,同时在运用民间文献时要充分重视其历史语境。

三、民间文献在灾荒史研究中的发掘与利用

从现下灾荒史研究的新视域来看,无论是从社会史角度还是从文化史角度推进灾荒史研究,都尤为关注人在灾荒中的社会经历。这就要求我们在搜集官方文献的同时,更要深入挖掘碑刻、契约、家谱和口述等民间文献。当然也需警惕因民间文献使用单一而造成研究视野狭隘,进而产生研究碎片化的问题。李金铮指出:“全面的整体史理念应该包括3个层次:一是不断扩大历史研究内容的全面史、普遍史,二是以整体史观指导具体或碎片研究,三是宏观史学是整体史的最高追求。”28因此,在灾荒史的研究中既要加大对民间文献的收集整理与利用,也要重视民间文献与官方文献之间的相互结合。更要充分发挥民间文献在灾荒史研究中的史料优势,广泛使用民间文献开展跨区域、长时段和专题性的研究。从目前的研究成果来看,多数成果只一味强调特性而忽略了共性。区域灾荒史研究在凸显地方特性的同时也需重视展现普遍性的规律。必须突破区域灾害史研究的“地方区域”界限,注重研究的“跨地方”性和整体性。

首先,要注重民间文献之间的相互结合,同时也要注重其与官方文献的相互结合。过分强调“自上而下”的研究视角则容易忽略中下层民众在灾荒中的社会生活,过分强调“自下而上”的研究视角则容易引发灾荒研究的碎片化问题。“不再拘泥于自下而上、自上而下或者整体视野,而是通过多维度透视……最终实现历史文本解读者与文本之间的交互式研究,全景展示灾害与社会。”29多种民间文献之间相互印证和补充,可以促使研究者们从多维度视角来展现灾荒与社会。

以清嘉庆十一年(1806)灵石县灾情为例,据清代档案史料记载,山西巡抚同兴于三月二十九日奏称:“今臣于二十日自平阳起程回省,沿途经过霍州并所属之灵石、赵城,查得该三州县水地甚多,旱地麦苗经此番透雨已渤然生发,询之土人皆云尚有五六分可收,是该三处已无可虑……”30从灵石县等地的预期收成来看,灵石县的灾情已经得到较大缓解,甚至脱离了清代救灾的标准。但在同年九月,灵石县仍被划进朝廷需要救灾的州县范围,根据《清实录》的记载:“缓征山西临汾、襄陵、曲沃、太平、洪洞、翼城、永济、临晋、猗氏、荣河、万泉、虞乡、解、安邑、夏、平陆、芮城、绛州、稷山、河津、闻喜、绛县、垣曲、霍、灵石、赵城二十六州县旱灾本年额赋盐课。”31从记载来看,旱灾是造成缓征灵石盐课赋税的主要因素。不同于官方文献中对灵石灾情的简略记录,民间文献则向我们展现了更为丰富的灾害面向。从碑刻的记载来看,此次灵石县是多灾并发,除去官方文献中记载的旱灾以外,灵石城内还发生了较为严重的水患,并被多次记录在碑刻中,如《邑侯陶公督修护城河堤碑记》载:“迨至嘉庆丙寅秋,天雨连绵,水势更甚,自东徂西,冲塌堤堰殆尽。水屡入城,仓库衙廨,殊属可忧,尘居民舍几为译(泽)国……”32

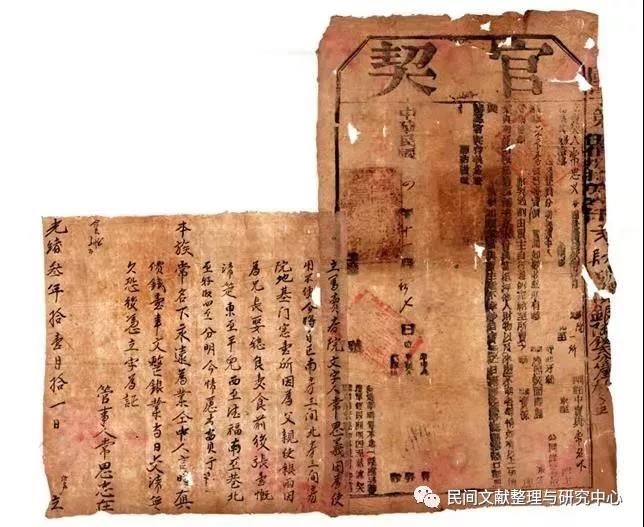

不仅如此,从同一时期的灵石县土地交易文书中,我们还可以看到灾荒对当地民众生活的深刻影响。现将一份嘉庆十一年灵石县的卖地契约摘录如下:

立死卖地契文约人刘门张氏同子刘贵、刘奎等,因为年荒度用不足,今将自己原分祖业照枣枣窊白地二垧,东至土崖,南至志贵地界,西至世基汉盛地界,北至分水渠,上下土木石相连,情愿死卖与本族刘梦喜永远作业,同中言明死价元系银壹佰二十玖两,随地认粮八升五合,恐口无凭,立死契存照。

嘉庆十一年十二月十七日立死契人刘门张氏同子刘贵、刘奎

中见人:刘开泰、刘统基、刘汉锐、刘谋

刘煊书33

该契约文书明确表明,灾荒是导致其卖地的直接原因。如果单从文书记录来看,我们很难对灾况有更详细的了解。但结合碑刻和官方文献对这次灾害的记录,则可以呈现出一个较为全面的灾荒图景。

其次,深入挖掘与灾荒相关的直接史料和“隐性史料”。民间文献的发掘过程中如果只注重选取灾情部分,那么在史料解析的过程中就很容易重蹈“就灾言灾”的研究路径,从而忽略灾荒与社会之间的深层关系。需要注意的是,部分民间文献的记录中虽然并未直接出现与灾荒相关的字眼,但因为一些重大历史灾害事件发生的区域与时段是相对清晰的,因此相应时段和区域的民间文献也可以作为灾荒史研究的史料来源。

以丁戊奇荒期间的土地交易文书为例,虽然交易缘由多为“使用不便”“使用不足”“乏用”和“今因正用”等之类的套话,但若参照灾荒发生的时段与区域,应该都与灾荒背景有较大关联。如光绪四年乡宁县的两份土地交易文书,根据交易地点、交易时间及买主姓名等基本信息,可以断定这两份交易文书的买主同属一人。从交易缘由来看,其中一份是“因为年荒度用不足”34,另一份是“因为使用不便”35。两份文书交易时间前后不超过半年,一份为光绪四年三月廿九日,另一份为光绪四年九月廿八日。据《乡宁县志》记载:“光绪三四年大旱,饿死人民无数,人相食……五年秋薄收。”36从记载来看,乡宁县光绪四年仍有旱灾发生,因此这一时期的土地交易基本都与该地发生的旱灾有关。而成契原因之所以出现“使用不便”等套话,则主要是受限于清代契约文书书写格式的日益程式化,因此也可以将这一部分契约文书应用到灾荒史的研究中来。

除丁戊奇荒外,山西地区其他较大灾害如康熙三十年到三十二年(1691—1693)灾荒、嘉庆十年到十一年(1805—1806)旱灾、1920年旱灾、1928-1930年饥荒等,除去与灾荒直接相关的民间文献,在这些受灾时段内的所有受灾区域的民间文献都可以作为灾荒的“隐性史料”应用到灾荒史的研究中来。

以1920年山西旱灾为例,民国九年(1920)十一月十五日,北洋政府内务部赈务处致外交部函称:“山西省共一百零五县,被灾者有六十四县”,其中山西灾情最重者,“为平定、盂县、安邑、解县、夏县、垣曲、绛县、崞县、定襄、祁县、襄垣、黎城、五台等十三县……”37同年十二月十八日,兼署山西省长阎锡山在陈报晋省被灾情形时写到:“据各县先后呈报,夏秋两灾者共七十三县……”38从官方文献的记载来看,山西在1920年的旱灾中共被灾73县,那么这73县关于1920年的文本记录无论有无提及灾情,都应该被纳入我们研究考察的范围。如据民国九年(1920)八月初九日解县的一份官方婚书记载:“立定庚帖人,解县大峪口村□□今有第一名男,年九岁,于壬子年四月二十六日寅时生,情愿与虞乡县土乐村杨生贵第三名女,年十一岁,结为婚姻……”39从婚书内容来看,似乎与灾荒并没有直接的联系。不过从成婚时间和双方籍贯等信息则可以断定该婚姻与时年的灾荒应有较大关系。根据当时《赈务通告》中对民国九年(1920)山西灾情的记录,婚书中的解县和虞乡县都处于被灾区。40可以说,这些作为与灾荒相关的“隐性史料”成为我们窥探灾区社会生活以及了解各灾区之间社会差异的重要途径。

四、余论

民间文献弥补了官方文献记载之不足,为我们研究中下层民众的灾荒经历提供了路径,并向我们展现了灾荒社会生活的不同面向。这对于我们转换研究视角,从社会史和文化史等角度深化灾荒史研究有重大意义。不过,将民间文献用于灾荒史研究目前还存在不少问题,如对民间文献的挖掘和利用程度明显不够,民间文献使用单一化引发的研究碎片化,过度强调民间文献的史料价值等问题仍待研究者们解决。加之民间文献都较为零散,没有大数据的支撑,很难做出像样的专题性研究。这就客观要求我们加大对民间文献的发掘力度,深入挖掘与灾荒相关的直接史料和“隐性史料”,建立民间文献数据库,并广泛使用民间文献开展跨区域、长时段和专题性研究。当然,民间文献中有关灾害的记录,不仅是对灾荒历史事实的记录,同时也是特定历史情境和文化语境下的产物。因此要注重民间文献之间的相互结合,同时也要注重与官方文献的相互结合。多种文献之间相互印证和补充,可以促使研究者们从多维的角度全面审视历史上的灾荒与社会。

注释

1郝平:《从历史中的灾荒到灾荒中的历史---从社会史角度推进灾荒史研究》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》2010年第1期。

2如艾志端曾在《铁泪图:19世纪中国对于饥馑的文化反应》的专著中使用了大量碑刻资料及《荒年歌》《晋游日记》等民间文献(艾志端:《铁泪图:19世纪中国对于饥馑的文化反应》,曹曦译,江苏人民出版社2011年版);郝平在《丁戊奇荒:光绪初年山西灾荒与救济研究》及《大地震与明清山西乡村社会变迁》等专著中也大量使用了民间文献(《丁戊奇荒:光绪初年山西灾荒与救济研究》,北京大学出版社2012年版;《大地震与明清山西乡村社会变迁》,人民出版社2014年版);胡英泽:《灾荒与地权变化---清代至民国永济县小樊村黄河滩地册研究》,《中国社会经济史研究》2011年第1期。

3近年来有关民间文献使用问题研究的成果主要有陈支平、赵庆华:《中国历史与文化研究中民间文献使用问题反思》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2018年第4期;董丛林:《民间文献、地方文献的界定与利用》,《河北学刊》2018年第4期;赵世瑜:《民间文献研究的问题与方法---<黎平文书>首发式论坛专家演讲之三》,《原生态民族文化学刊》2018年第2期等。

4实际上,山西灾荒史研究的民间文献远不止碑刻、契约文书和《刘大鹏日记》这几种,如郝平曾在其专著《丁戊奇荒:光绪初年山西灾荒与救济研究》(北京大学出版社2012年版)和论文《从历史中的灾荒到灾荒中的历史---从社会史角度推进灾荒史研究》中谈及《丰歉年略》《丁丑大祲清官谱》《光绪三年凶年饿岁记》《晋灾泪尽图》等多种民间文献。事实上,随着社会调查的不断深入,相关民间文献还在不断被发掘出来。

5雍正《泽州府志》,卷五十《祥异》。

6康熙《曲沃县志》,卷二十八《祥异》。

7康熙《沁水县志》,卷九《祥异》。

8《县主衷老爷体恤里民行户永免一应杂派德政碑》,清康熙三十五年(1696)勒石,现存于阳城县郭峪村。

9《重修玉皇上帝碧云宫碑记序》,清康熙三十四年(1695)勒石,现存于晋城市城区钟家庄街道办事处东吕匠村碧云宫东耳殿。

10雍正《泽州府志》记载:“(康熙)三十一年,泽州、沁水元日大风,春不雨,疫大作,死者甚众。”见《泽州府志》卷五十《祥异》。

11《圣祖仁皇帝实录》(二),卷一六○,康熙三十二年十月,中华书局1985年版,第758页。

12谭徐明主编:《清代干旱档案史料》(下),中国书籍出版社2013年版,第714页。

13《荒年碑记》,清光绪七年(1881)勒石,现存于阳城县三窑缩树腰村。

14刘大鹏著,乔志强点校:《退想斋日记》,山西人民出版社1990年版,第10页。

15张鉴衡:《寿阳县灾赈碑记》,光绪《寿阳县志》卷十一《艺文上》;《光绪三年施钱救灾碑》,清光绪四年(1878)勒石,现由洪洞县辛村乡石止村王东明收藏;蒋濂:《临汾救荒记》,民国《临汾县志》卷五《艺文类上》;《山河镇时街村光绪三年灾荒碑记》清光绪五年(1879)勒石,现存于泽州县山河镇时街村;《灾荒记碑》,清光绪六年(1880)勒石,现存于运城市盐湖区博物馆;《北义城镇蔡河村绝荒觉世警后迩言》,清光绪七年(1881)勒石,现存于泽州县北义城镇蔡河村;《荒年碑记》,清光绪七年(1881)勒石,现存于阳城县三窑缩树腰村;《丁丑大荒记》,清光绪九年(1883)勒石,现存于运城市盐湖区上王乡牛庄村;《石堂村光绪三年灾荒记》,清光绪十四年(1888)勒石,现存于沁水县龙港镇石堂村大庙;《记荒三年接替碑记》,清光绪十四年(1888)勒石,现存于阳城县白桑乡通义大庙;《三官庙纪荒警示碑》,清光绪十□年勒石,现存于泽州县巴公镇渠头村。

16其中土地交易文书的基本要素主要包括交易双方、交易时间、交易金额、交易标的、中见人等。

17“山西民间契约文书-197”,山西大学历史文化学院郝平藏。

18“山西民间婚书-443”,山西大学历史文化学院郝平藏。

19余新忠:《文化史视野下的中国灾荒研究刍议》,《史学月刊》2014年第4期。

20《荒年碑记》,清光绪七年(1881)勒石,现存阳城县三窑缩树腰村。

21《石堂村光绪三年灾荒记》,清光绪十四年(1888)勒石,现存于沁水县龙港镇石堂村大庙。

22《寿阳县灾赈碑记》,光绪《寿阳县志》卷十一《艺文上》。

23王璋:《“善政”何以“猛于虎”:制度困局与清代山西荒政》,《中国社会科学报》2014-07-09(第A05版)。

24刘大鹏著,乔志强点校:《退想斋日记》,山西人民出版社1990年版,第23页。

25刘大鹏著,乔志强点校:《退想斋日记》,山西人民出版社1990年版,第50页。

26郑振满、赵世瑜、科大卫访谈录,张小也采访:《碑刻---正在消失的历史档案》,《光明日报》2002-01-24(第A04版)。

27艾志端:《铁泪图:19世纪中国对于饥馑的文化反应》,曹曦译,江苏人民出版社2011年版,第260页。

28李金铮:《整体史:历史研究的“三位一体”》,《近代史研究》2012年第5期。

29闵祥鹏:《回归灾害本位与历史问题:中古灾害史研究的范式转变与路径突破》,《史学月刊》2018年第6期。

30谭徐明主编:《清代干旱档案史料》(下),中国书籍出版社2013年版,第333页。

31《清实录·大清仁宗睿皇帝实录》卷一百六十六,嘉庆十一年九月上。

32《邑侯陶公督修护城河堤碑记》,张正明、科大卫、王勇红主编:《明清山西碑刻资料选(续一)》,山西古籍出版社2007年版,第226-227页。

33“清代山西民间契约文书”,晋中第三本(JZ-00080-00572),山西大学历史文化学院郝平藏。

34“清代山西民间契约文书”,晋南JN-01554-00693,山西大学历史文化学院郝平藏。

35“清代山西民间契约文书”,晋南JN-01555-00701,山西大学历史文化学院郝平藏。

36民国《乡宁县志》,卷八《大事记》。

37《赈务通告》,民国九年十二月二十五日,第六期,《公牍》,第37-39页。

38《赈务通告》,民国十年一月十五日,第七期,《公牍》,第2页。

39“山西民间婚书-101”,山西大学历史文化学院郝平藏。

40“就中被旱者计有平定、盂县、安邑、解县……等四十一县。被旱兼被雹者,计有晋城、猗氏、夏县、汾西、虞乡、吉县、神池、朔县、代县、繁峙、汾阳、临晋等一十二县……”见《赈务通告》,民国十年一月十五日,第七期,《公牍》,第2页。

文章来源:《福建论坛(人文社会科学版)》2019年第9期