科学研究

科学研究

首页» 科学研究

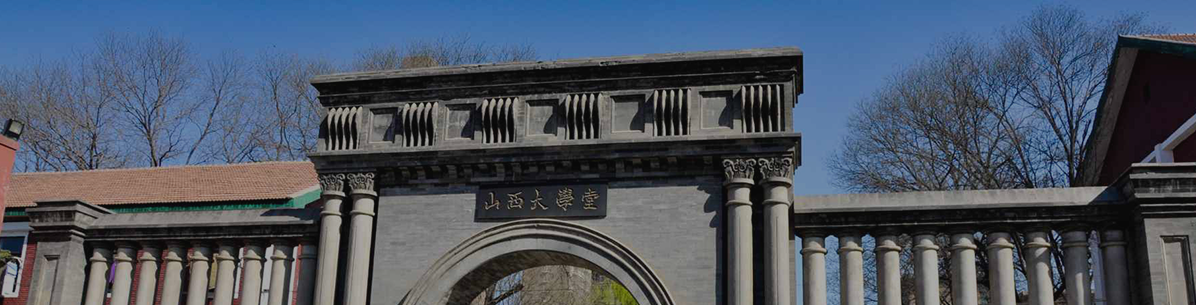

【好文推介】魏春羊 郝平 | “下县的文庙”:宋至民国山西乡村文庙遗存及时人认知

发布者: 时间:2025-04-03浏览量:

作者简介

魏春羊:男,1991年生,山西晋城人,现任山西大学历史文化学院讲师。主要从事明清社会史、中国近代史研究。

郝平:男,1968年生,山西大同人,山西大学历史文化学院教授、博士生导师,现任山西大学副校长。入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才、国家高层次人才特殊支持计划哲学社会科学领军人才等人才项目。主要从事中国社会史、中国近现代史、灾害史、明清社会经济史研究。

摘要

宋至民国,山西乡村至少留存过230处文庙,主要集中在东南部、西南部与中部,尤以东南部最多。宋金元无疑是乡村文庙集中创建与重修的高峰期,明清民国则急剧锐减。数百年来乡村文庙的规制呈现出多元趋势,一些始终以单殿规制存在,仅极少数在创建之初就规制宏大,几与县学同。不少乡村文庙在重修过程中由单殿扩展为院落格局,还有的添建其他神灵殿宇。正殿的主祀孔子主要采用塑像和画像两种形式,而从祀四配与十二哲因屡经调整,数量、陈列形式各不统一。元明清时期,虽有对乡村文庙表示惊讶、不解之情者,但对广泛遗存的现象也多采取默认态度;还有持理解、认可态度者,其不断探寻合理性依据,从各种角度为乡村文庙正名。

正文

古往今来,文庙与县级以下的乡村社会无甚关联似乎成为了人们的共识。清人叶德辉指出:“若以施之于乡愚,则孔庙不能投杯筊,而乡愚不顾也;若以施之于妇人女子,则孔庙不能求子息,而妇女不顾也。”学者左靖也强调:“高高在上的精神膜拜地位、官方的信仰权威,以及祭祀典礼的封闭性使得文庙具备了较强烈的宗教色彩,从而与普通民众拉开了距离。”正因为如此,人们普遍认为:“夫子之祀,虽达之天下,至郡县止矣,乡镇未有另设者。”然而,事实却是乡村文庙在宋代就已经诞生,“宋朝是孔庙在唐朝以后的又一个大发展时期,学校文庙逐步向边远地区推广,并出现了私立书院和乡学孔庙”。现今全国各地依然有乡村文庙的遗存,如云南省白雾村、官渡村、诺邓村、马街村,浙江省芙蓉村,江苏省西夏墅村等都有文庙留存。但就遗存数量来说,山西无疑为全国之最,达50处之多,而历史时期就留存更多。学界既往关于乡村文庙多集中在微观的介绍与研究上,缺乏从宏观的高度进行深入研究。有鉴于此,本文立足于宋至民国山西乡村社会,通过对乡村文庙的时空分布、规制变迁、正殿陈设,以及时人认知等方面展开系统分析,以期对乡村文庙形成一个整体、客观的认识。

一、时空分布

乡村文庙并非每村皆有,加之历年既久一些已经倾颓消失,而且由于历史文献记载很少,使其统计变得十分困难。鉴于此,本文在统计山西乡村文庙数量时,一方面依据地方志、碑刻中的史料记载;另一方面结合田野调查资料。优先采用历史文献史料,其次依据田野调查资料。就统计时段来说,下限截止到1949年以前,上限主要到宋代。另外,1949年前山西各县沿革变化复杂,乡村文庙又存在不同朝代创修的情况,为方便研究开展,本文采用现今行政区划进行分区统计。

(一)空间分布

1.晋城地区。现今晋城城区和泽州县在宋至民国留存有大量乡村文庙,这种现象与程颢在晋城县广设乡校密切相关,“宋治平三年(1066),程明道先生来令晋城,以五代抢攘,孑遗瘁苦,安定后未识礼让,乃建乡校七十二处”。程颢所建的72处乡校中就设置有文庙,后代史料可得验证,如东四义文庙重修碑文载明该庙创自治平年间程颢所建的乡校,其时内部已“设庙崇祀”。乾隆版《凤台县志》亦指出:“前守访求村镇,有文庙者六处,五门,巴公(有雍正十二年碑记),大阳东(明正德三年进士装爵碑记),大阳西(明天启五年碑记),来村(一名凤栖乡,有康熙四十五年碑记)等里疑为乡校旧址,其实遗漏尚多,如四义、郜村、高都、周村、府城、河东、七岭店、三家店,均未之及。”此外,天井关传闻在宋代之前就建有文庙。可知,宋至民国时期,晋城城区以及泽州县至少留存过乡村文庙73处。

受程颢影响,高平地区亦广置乡村文庙,并在元代大规模兴复,“文庙在乡者,皆明道先生乡校遗址。元郭质,兴复米山五十九里文馆时复建”。另据元代碑刻载明,所谓“五十九里文馆”即有文庙设置,时人宋翼就提及这些文馆皆“肖圣人、二公,并绘十子于正室,以待礼奠”。其他一些元代文馆的修缮碑铭则更明确,如元代米山里文馆的碑铭为《米山宣圣庙记》,石末里文馆的碑铭为《宣圣庙记》等。元代以后,该地区已无新创建的乡村文庙,多为前代文庙的重修或扩建。以上可见,宋至民国,高平地区应留存过乡村文庙59处。

其他地区乡村文庙还有10处。其中,陵川县5处:德义先师庙至正九年(1349)、正德十一年(1516)、万历十九年(1591)屡有修葺;凤山先师庙嘉靖年间(1522—1566)创建,同治十三年(1874)重修;佳祥文庙乾隆十八年(1753)由三教堂改建而成;南召文庙洪武二十二年(1389)创建,万历十六年重修;上徐社文庙光绪三十三年(1907)重修,现今尚有清代建筑遗构。沁水县3处:大兴文庙道光二十七年(1847)殿楹渗漏,乡民无力修葺;郭壁文庙康熙二十四年尚有祭田数十亩;坪上先师殿康熙四十四年还与村中玄帝阁、成汤宫交相掩映。阳城市2处:下伏文庙顺治六年(1649)、康熙三十三年有过修缮;郭峪孔子庙康熙二十五年由里馆废墟改建而成。

2.长治地区。该地区乡村文庙文献记载及遗存共28处。其中,上党区7处:荫城文庙至正十七年创建;南董文庙康熙至道光年间,镇中士绅“莫不会萃于斯,以伸诚敬”;西火镇文庙绍圣年间(1094—1097)创建;东火先师庙万历年间已创建;苏店镇文庙乾隆十一年重修;南池文庙道光二十一年重修;壁头文庙创建年代不详,现存建筑为清代遗构。黎城县5处:北社文庙、下遥文庙万历年间载于县志;北峪峧孔庙乾隆二十七年创建;南桑鲁文庙洪武四年重修;正社文庙民国二十一年(1932)改建为第三区两级小学校。潞州区4处:故县镇文庙至正年间创建;北寨文庙隆庆年间(1567—1572)创建;北董镇文庙万历年间创建;潞城李庄文庙泰和年间(1201—1208)创建。 沁源县2处:王庄文庙民国二十一年改建为小学校;马跑泉文庙创建年代不详,现存建筑为清代遗构。壶关县2处:东柏坡文庙同治五年新修;西柏林先师孔子殿嘉庆九年(1804)重修。武乡县2处:苏峪文庙嘉庆二十四年位于崇法寺东北角;涌泉文庙民国十二年重修。襄垣县2处:仙堂山大成殿民国十九年创建;虒亭文庙元代碑文载明唐代已创建。平顺县2处:吾乐文庙光绪二十年重修;源头大成殿民国二十一年修建。屯留区、长子县各1处,分别为:藕泽文庙至正十八年创建;南川庄文庙创建年代不详,现存建筑为清代遗构。

3.临汾地区。该地区乡村文庙文献记载及遗存共32处。其中,襄汾县20处:京安镇先师庙、赵曲镇先师庙、西邓户先师庙、西王先师庙、西徐先师庙康熙年间载于府志;中陈孔庙、张纂文庙、东徐文庙、范村文庙、贾庄孔庙、燕村孔庙、西郭文庙、南梁文庙、浪泉文庙、上北梁孔庙、席村文庙、下西梁孔庙、东柴文庙等民国年间改建为高等小学校;东郭文庙道光十二年扩修;西社文庙光绪二十一年重修。洪洞县4处:曲亭文庙在清代春秋祭祀时还有鼓手演奏;西乔庄文庙、郭家庄文庙、古县村文庙创建年代不详,前两者现存建筑为清代遗构,后者为明代遗构。新绛县2处:万安孔圣庙民国年间改建为初级小学校;大聂文庙创建于乾隆十年。翼城县2处:大河口文庙民国三年改建为初级小学校;范牛孔圣庙道光十三年重修。霍州市、绛县、古县、尧都区各1处,分别为:乐平文庙康熙四十二年创建;娄庄夫子庙乾隆九年由三教堂改建而成;下宝丰文庙创建年代不详,现存建筑为清代遗构;北刘夫子庙乾隆六年重修,现存建筑为清代遗构。

4.运城地区。该地区乡村文庙文献记载及遗存共9处。其中,盐湖区4处:张锁文庙、西王文庙分别于宣统二年(1910)、民国三年改建为国民学校;上王孔子台咸丰年间(1851—1861)创建;车盘文庙创建年代不详,现存建筑为清代遗构。永济市3处:普乐文庙民国三十五年仅存大成殿;三张宣圣堂由元隐士歧裕齐创建;西坦朝文庙民国三年改建为国民学校。万荣县2处:王胡文庙民国六年改建为初级小学校;万泉文庙创建年代不详,现存建筑为明代遗构。

5.晋中地区。该地区乡村文庙文献记载及遗存共12处。其中,灵石县5处:静升文庙至元二年(1336)创建;旌介村敬圣祠道光十年重建;徐家山孔庙、孙家沟孔庙、郝家川孔庙创建年代不详,现存建筑为清代遗构。榆次区2处:源涡文庙由元耆民赵彬创建;流村文庙建于宋代,现存建筑为清代遗构。平遥县2处:金庄文庙延祐元年(1314)创建;南石渠文庙创建年代不详,现存建筑为清代遗构。介休市、寿阳县、昔阳县各1处,分别为:西段屯文庙、吴家崖孔庙、三都夫子燕居殿,前二者创建年代不详,现存建筑为清代遗构;后者由元圣裔孔克威创建。

除以上地区外,现今山西其他地区还有少量乡村文庙文献记载及遗存。其中,吕梁市3处:汾阳神头山至圣先师楼道光二十一年创建;张新堡至圣先师夫子庙道光年间创建,现存建筑为清代遗构;交口山头文庙仅存明清遗址。阳泉市2处:冠山孔子燕居殿元代创建;盂县苌池文宣王庙延祐元年创建。朔州市、忻州市各1处,分别为:朔城区北辛寨至圣庙乾隆五十一年创建;定襄北社西文庙现今残毁,仅存影壁。

以上可知,宋至民国山西至少留存乡村文庙230处,其中,晋城地区142处,长治地区28处,临汾地区32处,运城地区9处,晋中地区12处,吕梁地区3处,阳泉地区2处,朔州地区、忻州地区各1处。就其分布来讲,主要在山西东南部、西南部与中部,东南部最多,达到170处。

(二)时间分布

除传闻天井关孔庙、正社文庙、虒亭文庙分别于东汉、东晋、唐代创建外,山西乡村文庙多兴建于北宋以后。其中,宋代是乡村文庙集中涌现的第一个高峰期。上述230处乡村文庙中,有多达133处就创建于两宋时期。追其缘由,与该时期统治者大兴乡党之学密切相关,当时“朝廷对民间办学多予奖励,赐书、赐田、赐额,加以表彰资助,对隐居民间聚徒讲学的名师硕儒,也多加褒荣”。宋人赵与时就讲道:“嘉、眉多士之乡,凡一成之聚,必相与合力建夫子庙,春秋释奠,士子私讲礼焉,名之曰乡校。亦有养士者,谓之山学。眉州四县,凡十有三所。嘉定府五县,凡十有八所。他郡惟遂宁四所,普州二所,余未之闻。”可以说,山西乡村文庙正是在这种氛围下得以大量兴建。

金元时期是乡村文庙集中创建的另一高峰期。虽然这一时期明确可考创建的乡村文庙仅有11处,但从留存的碑文可知,当时兴建的乡村文庙远不止于此。如至正二十一年,襄陵知县王元礼下令乡村普建庙学,“理务余暇,兴学育才,一以文教化民,乃令里社咸建夫子庙,谨瑟祀事。令下,众皆乐趋”。另外,这一时期也是宋代乡村文庙重修的高潮期,典型如高平地区的乡村文庙在延祐年间集体重修,“延祐七年,澄城簿郭质来宰是邑,政治大行,惟善以教。稽之旧典,兴复米山等五十九里之文馆”。该时期文庙在山西乡村大量创修,亦与朝廷政策息息相关。金代对文庙兴建极为重视,“及明昌改元,尝诏天下兴学。刺郡之上,官为修建;诸县听从士庶,自愿建立,著为定令。由是庙学,在处兴起”,在这种背景下,“通国大都建立儒宫,而荒山穷僻之处亦以不知儒为耻”。元代虽为少数民族政权,但也大力推崇儒学,文庙因此在全国各地广泛兴建,有论者就指出:“元代政治的大一统带来了儒学教育的空前发展,尤其是在北方及边远地区。从路府州县到乡村里社,从交通驿站到关隘要地,从警巡院到武卫,从镇所到盐场,都能追寻到庙学的踪迹,元代庙学分布之广是前代所决无仅有的。”

明清时期,乡村文庙的创修活动相较金元时期,无疑步入了低谷。上文统计发现,这一时期明确可考创建的乡村文庙仅有14处,重修的也不过17处,而更多史料反映出其呈现急剧锐减之势。如乾隆年间,晋城地区仅留存10处乡村文庙,即“五门文庙、巴公原文庙、高都镇文庙、大阳镇文庙、周村镇文庙、七岭店文庙、四义村文庙、来村文庙、李村文庙、三家店文庙”。高平县乡村文庙的衰减也尤为明显,在元末明初多毁于战乱,“其址涂败,半为淫祠所占”。弘治八年(1495),“县令杨子器恢复,在县者四,在村者三十六,久而渐废”。康熙初年,高平乡村文庙仅存23处。同治年间,乡村文庙进一步颓毁,“惟米山、李门、宰李、勾要西、建宁前、团池、石村、周篡、石末、龙尾、古寨十一里特存”。作为乡村文庙最为集聚的晋东南地区,其乡村文庙遗存数量之少以及衰亡之严重,令人难以想象,更遑论其他地区的留存状况。有学者研究发现,该时期乡村文庙除自然衰颓残毁外,还有两种衰亡方式,一种是因民间神祠挤占而衰亡,另一种是被乡村书院而取代。显然,乡村文庙这一时期已处于“入不敷出”的状态。

民国时期,山西乡村文庙创修几近停滞,数量进一步衰减。随着清朝覆亡,文庙彻底走向衰亡,原来列入祀典的府州县文庙一度失去政府的保护,开始成为各地征用的对象,“各处文庙军队杂居,学生寄宿,或改为新剧团演唱戏剧,或占为女学校,晾晒秽污,触目伤心,令人流涕”。府州县文庙尚且如此,乡村文庙的处境更加艰难。上文统计显示,这一时期新创建仅2处,重修更是只有1处,而不少乡村文庙则被改建为乡村学校,计有21处。

二、规制变迁

明清以前,府州县文庙的建筑规制还未形成定制,但已表现出两大发展特征:其一是建筑格局存在着“庙学合一”向“庙学分立”的转变趋势。唐代,文庙还是“庙学合一”的规制格局。宋元时期,庙与学逐渐呈现出分立的趋势。有学者指出:“庙学分立”的趋势直至元代才最终完成。其二是府州县文庙的建筑规模呈现出日渐宏伟的趋向。在儒家士子看来,文庙规模的大小关乎着圣人学问远被四方的受尊崇程度,“制度不恢廓,宫室不壮丽,无以示圣人之尊”。因此,府州县文庙规模尽量追求“森然伟观”,让人过而望者肃然起敬。明清时期,府州县文庙逐渐形成较为稳定的建筑制度,即“大成殿居中,前有月台,殿前左右设东西两庑,殿前为大成门(也称戟门),再前为棂星门和万仞宫墙照壁,泮池位于棂星门内外,崇圣祠位于大成殿的北部或东北”。各地文庙建筑的整体布局也大体类似,“其规制,各府州县大略皆同,或庙学有左右、前后不同者,则各因地便耳”。宋代山西创建的乡村文庙规模格局很难考证。不过从后世各地留存的创建以及重修碑文中,仍可大体看出乡村文庙规制演变的多重趋势。

一些乡村文庙始终以单殿规制存在。如泽州县五门文庙为北宋程子乡校之遗迹,据清代碑文记载,该庙宋至清一直为正殿三楹,未曾扩修。有些文庙即使后来有所增修,如乾隆五十一年朔州后里北新寨文庙创建时仅“一楹”,后增建为“三楹”,但也未曾突破单殿的规制。

个别乡村文庙在创建之初规制宏大,如灵石县静升文庙创建时正殿“三楹四桷,基高柱檽,不鄙不华”,东西两庑用来“庥学之师生”,此外,“楼其门以御中外,子午甚称”。可以看出,静升文庙创修之初即是“庙学合一”之制。后续重修中,规制又在不断扩大。明万历三十一年,静升村西王氏十二世王大纪对东西两庑进行增修。康熙十四年,乡民王斗星独力重修,“使殿堂门庑黝垩丹漆,举以就新”。此外,文庙前的旧路原经午壁之内,往来促隘,其又购买小水河畔水地四分,把路改到午壁之外,这样行人往来“阔舒称制”。虽然难以确定静升文庙何时创建明伦堂,形成“左学右庙”的“庙学分立”之势。但可以确定的是,至迟在康熙十年,静升文庙东西庑已开始祭祀历代先贤先儒。总体来看,静升文庙的规制格局较山西其它乡村文庙来说,规模较大,且形成时间较早。嘉庆版《灵石县志》就称静升文庙“殿庑规制与县治学同”。不过,静升文庙始建规制的情况在乡村文庙群体中究属少数,多数在始建时规模往往较小。

一些乡村文庙随着后世重修,规模由单殿逐渐扩展为院落格局。平遥县金庄文庙就是其中的典型代表,其创建时仅有正殿三间。乾隆五十年,金庄文庙进行重修,“增立东西方(房)六间,正殿则更新之”。嘉庆七年,“增高结柱,新加前檐一间,门牌楼一座”。咸丰二年,“基址则从而阔大之,栋宇则从而高广之”。民国六年,“正殿后墙改为砖墙,正殿及两庑、大成门、门楼俱揭窊,西庑亦改为里外间,外院古柏下添修一泮池,东北角修一小皂房改修棂星门于南,东西新修教员、学生房小六间,文庙门亦改修”。另外,还新建明伦堂,“两庑新奉先贤先儒木位一百五十三尊”。文庙规模显然在不断的重修中有了巨大的扩展。

一些乡村文庙虽创建规制无从考证,但在后世重修中规模也呈现出扩展之势。如隆庆元年至二年,建宁文庙在高平知县刘尧卿的倡导下重修,正殿“檐前起露台,神路筑甬道,俱砌以坚砥”。庙内还修建有尊经阁、敬一亭,庙东北“为庐八楹,以备斋宿肄业”。门口还建有里馆,“高敞弘丽,较旧观壮伟远甚”,门外“拓帮二弓俯临,深二丈许,以便出入往来。周缭崇柱,苫覆陶瓦,规制大备”。乾隆年间,该文庙在合镇绅士的倡导下又进行重修,此时“第见尊经阁,牙签炳日星;泮壁池,芹英飘雨露。重浚回龙之塘,聚灵脉于西北;新建凌云之塔,映文明于东南。其它梓帝有楼,奎光有像,莫不巍焕,以成大观”。可见,乾隆年间文庙内已凿有泮池,建有梓潼帝君楼,亦新建有凌云塔,规模又有所扩大。阳城县下伏文庙明清重修过程中,规制也不断增扩。正统二年(1437),李隆创建东西两庑。嘉靖二十年,马文乾独力重修“三门”。万历二十年,李加胥主持重修两廊。其后,刘自胜重修正殿西南角殿以及舞台。崇祯三年(1630),杨文化重修东角殿。顺治十六年,李国玺重修时,“殿廊舞台以及三门焕然改观焉”。乾隆四十一年,苏店镇文庙重修,“圣殿则补葺完全,可称大成殿。东西两厢重修盖造,可云两庑,设立仪门,即为戟门。奎光阁重为整饬,俾文光之有照,台上有亭,不令废壤,兆文风之特起。前后添设花墙,极其曲折,周围墙垣,砖石层叠,无愧夫子之墙。大门照壁焕然一新,不定起入庙思之意也耶?”乾隆年间苏店镇文庙重修后规模有所扩大,不仅有大成殿、两庑、戟门,还建造有奎光阁、花墙以及照壁。光绪十八年,陵川县南召文庙重修后,新增戏楼,“正殿与东西庑仍其旧,独戏楼系改修”。明清时期在整体衰亡的大趋势下,这些乡村文庙得以增修扩建显得难能可贵。

还有的乡村文庙历经倾颓甚至残毁后又重修扩建。如屯留县藕泽里文庙创建时,“正殿两庑,输焕翚飞,流丹耀碧,像貌俨然,门阶悉备”。清代时,藕泽文庙仅存“圣殿两楹,余圮。”光绪十年,乡民捐资重修,“建东西角殿各一楹,东西厢房各六间,门楼一楹,施以丹雘,焕然一新”,规制有所恢复乃至扩大。黎城县正社文庙创建时正殿“五间七檩而两廊不备焉”,在屡遭兵燹后被毁坏。顺治五年,乡民复立文庙一间。康熙四年,“重修为三间,而增廊房十间”。乾隆五年,“重修为五间,又增歌楼三间”。嘉庆六年,又进行重修,“廊庑仍循旧规,歌楼增为五间”。正社文庙被毁后重建增修,规模亦呈现出扩展之势。

值得注意的是,还有一些乡村文庙在创修中添建其他神灵殿宇,如平顺县吾乐文庙就建有牛王、土地两座神祠,光绪十一年,“东西两庑牛王、土地两祠,坯垒墙垣,几将坍塌”,遂兴工重修。民间神祠纳入乡村文庙建筑体系,这无疑突破了文庙既往清一色的儒学建筑设置。总之,乡村文庙由于没有官方制度约束以及稳定经费支撑,完全依靠乡民自发创修维护,其规制演变呈现出多元趋势亦不难理解。

三、正殿陈列

文庙祭祀始于东汉,于唐代迅速发展,在宋代趋于定型。明清时期,走向成熟的府州县文庙中通常供祀着一百多位圣贤,主祀孔子,从祀有四配、十二哲、历代先贤先儒等,从而形成了一个庞大的祭祀体系。通常来说,孔子一般在正殿居中而处,四配、十二哲则分列其旁,而其他从祀群体多在东西两庑。由于规制所限,除静升文庙、金庄文庙等少数规模较大的乡村文庙建有两庑祭祀历代先贤先儒外,大多并无此类建筑,因此本部分仅就正殿圣像陈设展开讨论。

文庙正殿孔子的呈现方式一般有三种:画像、塑像以及木主。其中,塑像是最常见的方式。“塑像之设,中国本无,至佛教入中国,乃始有之。三代以前祀神皆以主,无有所谓像设也。彼异教用之,自无足怪,不知祀我圣人,何时而始”。嘉靖九年,文庙祀典发生变更,关于塑像,规定“制木为神主,其塑像即令屏撤”。然而,在各地实际操作过程中,文庙塑像并未全部拆除。康熙年间,清廷对圣贤塑像管控进一步松弛,“诏天下郡县自嘉靖九年易木主后,有圣贤像尚在者,不必撤毁,听其存留,(康熙)二十三年奉颁”。从现今留存史料来看,乡村文庙正殿内的孔子主要采用画像与塑像两种形式。

乡民之所以对画像与塑像倍加青睐,主要在于他们坚信,“神祇还被认为实际居停于绘像、雕塑之内”,而“像身的损坏会伤害神祇,同样,修复像身则有助于神祇”。在这种观念的驱使下,画像以及塑像自然就成为乡民的优先选项。泰定年间(1324—1328),荫城里文庙“学馆虽存,像塑是缺”,为此,里中儒士李恒纠合同乡,进行重修,“即其馆殿五间,塑先圣”。元代高平县兴复五十九里文庙时,皆“像圣揭虔”。顺治十六年,阳城县下伏文庙“圣像尘垢”,重修时“金妆油画胥得其宜”。此外,受嘉靖九年文庙改制影响,乡村文庙亦有改塑像木主的案例,如高平县寺庄文庙现今虽已不存,但从留存民国年间“至圣先师孔子之神位”可以看出,木主神位的设置很可能就是嘉靖九年文庙祭祀改制的遗风。

文庙中四配、十二哲的陈设并不像孔子的地位那么稳定,而是历经多次调整形成。就四配来说,颜子始配于汉代,曾子始配于太极元年(712),孟子始配于元丰七年(1084),子思始配于咸淳三年(1267),此后四配成为文庙配享的定制,只不过主要流行于南方。延祐三年七月,元廷“诏春秋释奠于先圣,以颜子、曾子、子思、孟子配享”。此后,各地府州县文庙配享制渐趋于四配标准,南北逐渐统一。明代,最终形成颜子东一、子思东二、曾子西一、孟子西二,东西对坐的组合。就十二哲来讲,初为十哲,最早出现于开元八年(720),“十哲设位,自唐以后,基本稳定为夫子南面而坐,十哲东西列侍。后来虽有四配跃居于前,十哲依然列位于殿上”。宋至清,十哲迭有升补、黜替与增祀,乾隆年间定为十二哲。尽管四配与十二哲在文庙祭祀体系中逐渐形成定制,但在各地实际操作过程中,仍然各不统一。

山西乡村文庙的情况也是如此。虽然一些乡村已采用了四配制,如延祐年间,进士张傅霖在平遥县金庄村创建文庙时,殿内“塑孔圣像,傍塑四配”。至正二十一年,襄陵县东续里文庙亦是四配设置,“位先圣于中,颜、曾、思、孟四子列侍左右,皆弁服塑像象其生”。但仍有不少乡村采用二配制,如元泰定年间,高平县兴复境内乡村文庙时,就采用二配制,伯方文庙内“肖圣人、二公,并绘十子于正室,以待礼奠”。据此推断,这应是元代高平县乡村文庙内的普遍现象。至顺元年(1330),麟山文庙创建时以颜回、孟子配享,“聚长者李玉捐资倡众建礼殿四楹,素宣圣像,以兖公、邹公配”。至元二年,灵石县静升创建文庙时,正殿配享虽是二公,却非颜子与孟子,“像圣人于其中,左右配以颜、曾”。山西乡村文庙二配与四配的混用现象在明清时期亦有延续。

隆庆二年,高平县建宁文庙还存在二配制的情况,且与孔子呈现出三像南面而坐的景象,“庙内原列三像:中文宣,左兖国,右邹国。愚唯师徒联席,礼制无稽”。对于这种配享以及坐向,时人郭东极为不解,“及考点视、陈设、奠弊三献之官,俱称诣兖国公神位前东向立,诣邹国公神位前西向立,仪注该载甚明。不知三像并列,何所取义。必当时乡人泥于孔、颜、孟之称,遂误列之尔。陋习踵沿,今当厘正无疑也。然像貌甚古,不忍毁撤,饰而新之,并添宗圣、述圣二像”。建宁文庙这时期存在三像南面而坐的现象,实际上亦是元代二配制的遗韵。

元初,北方各地文庙除了继承金代的二配制,且不少正殿内颜子、孟子呈现出与孔子三像朝南而坐的情况,时人文集中不乏其例,如姚燧讲道:“后之时进颜、孟,并孔子南面。”郝经也指出:“初,汉世祠孔子无配享者,其后以七十二弟子配,又其后特以颜子配……后又升孟子与颜子左右并配,皆南向,号称入室。”对于这种三像并列南坐的情况,元初就引来不少儒学之士的抵制,如壶关县人张时髦就指出:“夫颜子学于孔子,孟子学于圣孙子思,弟子与师傅侍坐语道者,礼固有之,比肩并南面可乎?且由孟子而视子思则师也,其视曾子则又师之师也,弟子端居乎上,师降居于下,愚知二子必蹵然于冥冥中,不能妥其灵于一堂之上矣!”正是在这种背景下,元廷颁诏厘正四配制,并逐渐在明代形成延续至今的四配坐向。

山西乡村文庙留存有十哲的史料记载并不多,这可能与正殿内设置较少有很大关系。从现有记载来看,十哲的设置主要有三种情况:一种是塑像,如北宋熙宁年间(1068—1077),潞安虒亭文庙重修时,正殿内始置“十哲于旁”。延祐年间,平遥县金庄村创建文庙时,殿内就塑有十哲之像。泰定年间,荫城里文庙重修时,正殿内除塑孔子外,还塑“十哲容”。另一种是画像,如麟山文庙创建时,正殿内“壁绘十哲”。还有一种是木主,这种情况多在嘉靖九年改制以后,如高平县建宁文庙在隆庆二年重修时,增置十哲木主,“东西序侍,遵时制也”。关于十哲具体有哪些人,是否亦有升补、黜替以及增祀等情况,由于史料多以十哲概称,并无细说,很难进行考证。

四、时人认知

对于山西乡村社会遗存文庙的现象,时人始终持有不同的态度与认识。由于宋代极少有相关史料留存,现仅就宋以后的时人认知展开讨论。

元明清时期,不少乡民和官员对于文庙留存于乡村表现出惊讶与困惑,如元代河东贡士翟祺认为:“皇元奄有区夏,武戡祸乱,文致太平,俾天下郡邑莫不建立宣圣庙学,所以教育人材,增崇圣道者也。其于乡社有庙,世罕见焉。”康熙年间,灵石县集广村廪膳生张尊美也指出:“庙学之设自汉始,盖以夫子道集前圣之大成,祀而扶之见学之有原本也,屡代相沿,国学而外,亦止立于郡邑,而乡村无闻焉。”乾隆时期官员孙嗣光也非常疑惑,“夫乡曲之间,立庙以祀至圣,稽诸典礼未协也。余自下车以来,高邑数大镇遂在咸有,心甚讶之”。一些乡民甚至鲜明指出乡村社会不能创建文庙,如元代平阳人张允中强调:“礼释奠先圣先师,后世上而京师,下而郡、府、州、邑咸立庙学。盖守土吏之与职,师儒者主其祭,民不可得而祀焉。”清代灵石县旌介村乡民张励志也认为:“圣天子尊师重道化□寰区,虽僻址土民,无不仰承□□忘。故文庙不得建于乡。”这些人对于文庙创设于乡村满腹疑惑,在他们观念中,文庙至少应该修建于县级以上城市。

不过,纵有诸多不解,对于文庙在乡村遗存的客观事实,时人还是多采取默认的态度,如孙嗣光说:“独是文庙,非淫祀比也。坐落之地,理合修整,勿令颓废。俾人闻钟鼓而兴思,望宫墙而励志,文风丕振,岂细故與!”或许正因为这个缘故,山西乡村社会并未发生拆毁文庙的现象。

元代以来,时人亦有对乡村文庙持有赞成、认可的态度。如对于元代襄陵县东续里创建文庙时,一些乡民就极力赞同,“昌惟夫子之道至大犹天然,然亦在乎日用彝伦行事之际,人皆由之而不知,苟非建学立教以明之,则夫子、君臣、夫妇、长幼、朋友,之所以亲、义、别、序、信,又焉知吾夫子之德耶。既知为夫子之德,则里中人皆得通祀以报其立极之恩者,非渎也,宜也”。关于乡村文庙是否越制的问题,元统年间(1333—1334),时人郑庭珪询问襄垣县人张,“念祀以报本,固儒者事。以吾徒士庶而裸将于庙,无乃越礼制乎?”后者答曰:“礼不敢过,亦不敢不及。祭祀,礼之大者也,尊师重道闾巷与都邑无异。有其举之莫或废也,亦何越制之有?近世大儒静修刘公曰:‘孔子立人道者也。’吾之所以为人,有君臣夫子而不沦于禽兽者,是谁之力舆?观此则汝等奉祀圣人二时俎豆,于义亦可乎。”可见,元代时人对于乡村文庙的创建不仅持认同之态,还认为其并不违背礼制。

明清时期,亦不乏对乡村文庙持肯定态度者。其中,一些地方官员就是重要的支持者,如弘治年间,襄陵知县李高对赵曲镇文庙的质疑者给予强力回击,“或疑国朝稽古右文,崇儒重道,天下郡县皆立庙学,吾邑既劳重新矣,此镇似不必有此也。余曰:‘宣圣立生民之道,而于万世为王。则虽家立一庙,人肖一像,亦不为过,况一镇二里之民乎!’疑者唯唯而退”。隆庆初年,高平县令刘尧卿讲道:“孔氏之道,在宇庙间,如水之在地中。随求辄应,即乡陬亦栖神所也。讵可弗治哉!”地方官员的肯定与支持,对于乡村文庙的绵延维护无疑起着重要作用。

这一时期也有乡民给予乡村文庙更多的理解,如嘉庆年间,凤台县儒学生员魏元举指出:“考古道德高厚,教化无穷,唯我孔子。故自通都大邑,以及偏隅僻壤,莫不崇奉而庙祀之,是皆表章□作新斯文之意焉耳。”黎城县廪生申时显则认为乡村文庙的存在犹如自然之理,“或曰至圣文宣王历代敕封,大而邦畿,小而郡县,莫不羞黍稷、荐馨香,望高山而切仰止之思。区区焉山县僻壤,或不足以邀神鉴,而抑知不然,神之在天壤,如水之在地中,无往而不寓,有感而斯通,臂如凿井得泉而曰‘水专在是’,岂理也哉?故斯庙之建,虽为神明所庇,实亦风化所关”。在这些乡民的观念中,文庙成为了圣贤教化被泽乡村的正常现象。

由元至清,为证明乡村文庙的正当性,时人还不断探寻其存在的合理性。早在元代,时人就从不同角度来阐述乡村文庙存在的合理性。有从孔子圣贤之道的普世性来为乡村文庙寻找依据,如平阳人张允中认为:“吾夫子登惟长吏,学官独而祀耶?科生、俗士独得私耶……凡主纲常而内伦理者畴祭非宜……其自格物、致知、诚正、修齐、治平之学,以明经义,以策时务,裨益于国家者,未必不自此建庙学始。”徐亮也讲道:“夫子之道,切于人伦日用之实,甚于水火,不可一日无也。夫子祀事,不特见于一州一邑,虽乡村时社亦有之。”还有从教育传统的承续来言明乡村文庙的合理,如张认为传统教育体制就是如此,“夫古者,国都近邑以至闾巷莫不建学立师”。至顺元年,国子助教陈绎指出:“仲尼如天地,无不覆焘,无不持载。日月所照,莫不尊亲。春秋之世,蜀道不通于中国。汉兴文翁为之礼殿,素燕居像,绘七十子于壁,君子韪之,又况汾沁之间,声教密迩乎。自唐正位先圣,加王爵,繇天子之学以至郡邑乡序闾塾,皆得尸而祝之。”元代集贤学士嘉议大夫宋渤还指出,上党地区唐代即有乡村庙学的传统,“上党唐以来为宿兵府,自藩镇罢民俗,经文治之日,更尚儒学,挟艺文射科举春官者十之八九,工词章占天下上游者亦尝三四。故乡遂坞墅之间,率有黉舍,师生释菜,亦具圣人庙貌,视群庠制度”。孔子圣贤之道的受众广泛性,以及建学立师的传统成为元人思索乡村文庙合理性的重要理论来源。

明清时期,时人也从各种角度为乡村文庙正名,如康熙十四年,灵石县集广村张尊美以庙学之制来阐述乡村文庙的合理性,“孰谓党术不可无,学不可以庙,而庙之废弃堪听之草莽哉……欲圣人之泽不致湮没,使乡人知庙而后学,行古先王党庠术序之意而已”。乾隆年间进士司昌龄则以程子乡校的遗韵来肯定乡村文庙的合理性,“窃谓孔子之道,天下万世之道也,固学者所宜崇祀;程子之道,一孔子之道也。学者由其教,可以入圣。其乡校遗规,岂可不恭敬而修复之战!今之修文庙也,即以复乡校也”。光绪六年,灵石县静升村乡民王舒萼以载入祀典之名为乡村文庙寻找依据,认为“《礼经》云:有其举之莫敢废也。凡祭类然,况圣庙之载入祀典乎”。可见,在王舒萼的认知里,文庙因载入官方祀典,乡村社会建庙祭祀就自然是合理合法。清末,山西巡抚胡聘之以社学之名为乡村文庙寻找存在依据,如他对元代宋思约在乡村创建文庙非常赞赏,“按元自中统诏立学校,郡邑莫不有学,而乡社有学则所鲜觏。思约以儒生隐居求志,独能创乡社之学,以为天下倡,殆亦豪杰之士□”。乡民甚至地方官员不断为乡村文庙的存在寻找合理依据,从而在一定程度上维护了文庙在乡村社会的大量留存。

结语

中国传统的官方教育自汉武帝独尊儒术之后就是儒学教育,而以孔子为代表的儒家圣贤成为无数学子求学的典范与榜样。儒家圣贤及其主张极大地约束着学子的学习内容与行为规范,这可以说是乡村社会创建文庙、祭祀以孔子为代表的儒家圣贤的社会文化基础。然而,由于从未被列入祀典,乡村文庙很难进入官方乃至地方文献的记载之中,这就造成相关历史大多只能依靠乡间碑刻的记载。在漫长的历史变迁中,乡村碑刻由于各种原因,很难长久地保存下去,乡村文庙的历史也就很难系统的保留下来。元人李遹就曾感慨,“然事不经官,无所考核”。各地的实际情况也确实如此,早在洪武初年,黎城县南桑鲁夫子庙的历史就已经无法考证,“计其创始,竞莫考其岁月,迹所建立,亦莫知其谁氏”。高平县石村文庙的创建历史更是一度被人误传,“石村在邑东北三十里,有文庙焉。庙旧无碑,相传创建于正德十二年,重修于康熙八年”。乡民司昌龄“考之旧志,参之故迹,盖即宋之乡校。今西北室有程子木主,亦其一验”。由此可知,历史上留存过的乡村文庙应远多于现今统计之数。

即便如此,从现今文献记载以及田野调查的统计结果仍可大致反映出宋至民国乡村文庙在山西的分布情况,即呈现出南部最多,中部次之,北部最少的特点。这种分布特点与程子乡校在山西的辐射范围基本吻合,“达手邻邑之高平、陵川,渐乎晋、绛,被乎太原”。亦与历史时期山西各地教育发达程度的分布大体一致。就拿山西历代进士的全省分布状况来讲,有学者统计指出:“就山西全省而言,进士的数量分布并不均衡。山西共有3725名进士,排在前7位并且总数超出100名的依次为太原(阳曲)、运城(安邑)、盂县、晋城(泽州)、平定、阳城和洪洞。不难看出,这些地区一向是人文荟萃、教育昌盛的区域。”然而,与山西中南部相比,晋北地区则相对“文化气息淡薄,进士的人数就相对较少一些”。在传统社会,乡村文庙是一地文化教育繁荣昌盛的重要标志。单个乡村文庙可以说是所在乡村文教的核心之地,而这些乡村文庙的乡村集合无疑在一定程度上能够反映出各区域文教状况的差异。因此,山西乡村文庙的分布状况很好的体现了历史时期山西教育发展的地区差异。

就乡村文教庙宇的规制来看,现存乡村文庙以一进院落,正殿以三开间的单檐硬山顶以及悬山顶为主。一些乡村文庙的规模甚至可以与县文庙的规制相媲美,如灵石县静升文庙,平遥县金庄文庙等。乡村文庙同时又表现出与府州县文庙规制相迥异的元素,如一些乡村文庙创建有舞台(楼),以及增设有各种乡间神祠殿宇,这些都是府州县文庙所不具备的。在历史变迁中,一些乡村文庙的规模日渐扩大,形成现今留存的格局,但也有大量乡村文庙规模未曾改变,甚至呈现出衰亡的现象。这让研究者很难以单向的、线性的视角来审视乡村文庙规制的发展演变,也突显出乡村文庙规制变迁的复杂性。就乡村文教庙宇的规制来看,现存乡村文庙以一进院落,正殿以三开间的单檐硬山顶以及悬山顶为主。一些乡村文庙的规模甚至可以与县文庙的规制相媲美,如灵石县静升文庙,平遥县金庄文庙等。乡村文庙同时又表现出与府州县文庙规制相迥异的元素,如一些乡村文庙创建有舞台(楼),以及增设有各种乡间神祠殿宇,这些都是府州县文庙所不具备的。在历史变迁中,一些乡村文庙的规模日渐扩大,形成现今留存的格局,但也有大量乡村文庙规模未曾改变,甚至呈现出衰亡的现象。这让研究者很难以单向的、线性的视角来审视乡村文庙规制的发展演变,也突显出乡村文庙规制变迁的复杂性。

乡村文庙正殿陈设以塑像和画像居多,背后实与乡民“惟灵是信”的实用理性精神难以分开。在乡村社会,孔子以及其他儒家圣贤们可能与鬼神无异,除有儒家典范与榜样引领作用外,更是乡民跪拜圣像,祈求文运昌盛的精神寄托之所。另外,由于不受官方约束,祀典有关祭祀的调整很难在乡村文庙及时展现出来,从而形成严重的滞后性,这也是造成正殿四配、十二哲陈设复杂多样的根本原因。

总体来看,元明清时期人们对乡村文庙并未形成一致的看法,每个时期质疑、不赞同的人有之,同时肯定、认同的人亦有之。前者的态度虽未造成文庙在乡村社会大量拆毁,但他们多持漠不关心的态度无疑给文庙在乡村社会的存续带来消极影响;后者的态度也不能给文庙在乡村社会的运营维护带来稳定保障,因为这一群体往往比较分散、数量也不集中,很难产生持续强有力的影响。从这一点来看,文庙在乡村社会的留存延续注定不会长远。

原文刊载于《国际儒学(中英文)》2024年第3期